Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.

Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

-

Один из "штатных" датчиков к ультразвуковому толщиномеру "Булат 3" - П112-10-6/2-А-01. Любопытен он тем, что в описании типа к прибору (№64154-16 в Госреестре СИ РФ) и в руководстве пользователя толщиномера «Булат 3» для него заявлен диапазон измерений 0,6-15,0 мм. Однако: если зайти на сайт производителя этого датчика ("Константа УЗК"), то можно увидеть другой диапазон, 0,8-10,0 мм. Как оказалось, связано это с тем, что диапазон измерений сильно зависит от того, с каким именно прибором и на каком объекте (точнее, речь про его геометрию и состояние поверхности ввода) используется датчик. С «Булат 3» диапазон действительно достигает 15,0 мм, а вот на случай работы с приборами других марок - в «Константе» просто подстраховываются и указывают меньший диапазон. Причём когда они подтверждают заявляемые диапазоны, то измерения проводят даже на криволинейных и грубых поверхностях. Так, один из дистрибьюторов в своё время для П112-5-10/2 заявлял диапазон измерений 1-300 мм, хотя в самой "Константе" указывали диапазон скромнее, 1,5-75 мм. Потому что в этом диапазоне, при работе с "Булатом", таким датчиком можно было измерять толщины даже при шероховатости Rz=160 мкм. А вот с другим прибором (то был DIO 570) - такого уже гарантировать было нельзя. Так что все цифры проверяются неоднократно и подтверждаются даже при неблагоприятном стечении факторов. И если использовать "Булат 3" с "родным" П112-10-6/2-А-01, то можно измерять в диапазоне до 15 мм и быть уверенным в том, что такая "связка" будет работать нормально.Пару дней назад вновь решили "уравнять" шансы нашей подписчицы на участие в конкурсе красоты на предприятии (между прочим, сам "Уралмашзавод"!). Все было здорово до вчерашнего вечера, у нашей коллеги Любови был отрыв от ближайшей "преследовательницы" в 150 голосов. Но вчера уже перед сном обнаружил, что за участницу от сварщиков прям очень резко прибавилось голосов. Сейчас их больше, чем у нашего кандидата, на 70 шт. Если кто-то вдруг (по какой-то неведомой мне причине) читает мой микро-блог - пожалуйста, проголосуйте за Любовь Чепчугову, а то реально уже дело принципа.Есть такое выражение: высшая степень уважения к заказчику - сделать не так, как хочет он, а так, как положено. Очень правильный посыл, но, боже мой, как же часто его нарушают все, кому не лень!.. Больше всего бесит, когда ты обращаешься типа к "профессионалу", который страшно лажает, а затем еще и обвиняет тебя, как заказчика, за то, что ты якобы "не говорил", "не уточнял", "не предупреждал" и т.д. То есть я должен пригласить твое высочество, разобраться в твоем ремесле лучше тебя, за тебя подумать, что и как лучше сделать, и, конечно, в конце не забыть заплатить тебе. И на кой ты мне вообще тогда нужен?! Это как если бы дефектоскопист провел УЗК только с одной стороны шва или, например, провел МПД без пересечения областей намагничивания 30 мм. А потом такой: "А заказчик не говорил, что надо по-другому". Но в НК еще ладно, это маловероятно ввиду наличия техкарт и регламентов. А вот если говорить про частную сферу, например, где качество предоставления услуги определяется только заказчиком - ой, ма, какие же здесь встречаются немощные и ущербные исполнители...Решил проверить, действительно ли на дефектоскопе УСД-60ФР можно открутить и закрутить крепёжные винты для замены аккумулятора без отвёртки. Всё так, можно легко обойтись руками.

Я уже неоднократно говорил, что батарейки у него хватает надолго. Пару недель назад, например, прибор провёл на улице при -15С примерно 4-5 часов, из них был выключен только первые 30 минут, пока шла "адаптация" под уличную температуру. В тепло не заносил. Отработал стабильно. В течение двух следующих дней, уже в помещении, батарейки хватило ещё в совокупности часов на 6-7. Это всё на одном полном заряде аккумулятора, уточню. И, кстати, даже если работать с прибором, подключённым к сети, то он функционирует нормально - никаких скачков амплитуды, шумов на экране и прочих помех не наблюдалось. Быть может, потому что прибор практически новый - в учебном центре, помнится, на другом дефектоскопе был такой момент, что приходилось выбирать: либо работать, либо заряжать его. Со скоростью зарядки у УСД-60ФР тоже, кстати, всё в порядке - по наблюдениям, примерно за 2-3 часа аккумулятор заряжается на 100%. Для меня это тоже важно, потому что категорически не люблю оставлять технику заряжаться всю ночь - даже с телефоном такого не делаю. И, как выяснилось, не зря: вчера услышал по радио новость о том, что слишком долгий процесс зарядки чреват перегревом батареи и её преждевременным выходом из строя.Оказывается, дополнительно к привычным трём критическим углам Николай Павлович Разыграев в своей книге вводит в оборот ещё и понятие четвёртого критического угла, под которым отражается трансформированная поперечная волна "в верхней среде" (читай - в призме ПЭП) при падении продольной волны под первым критическим углом. На иллюстрации эта волна обозначена цифрой "3".

При первом знакомстве с РМ-5 сильно переживал за то, чтобы не забывать переключать питание электромагнита на соответствующий режим - AC/DC. В инструкции сказано, что если этого не сделать, то прибор работать будет, но на сроке службы обмоток это скажется плохо. А так как я косячу практически постоянно, то в какой-то момент это было даже чем-то вроде фобии. Так что было бы любопытно узнать, как часто практикующие дефектоскописты МК в рабочей суматохе забывают (и забывают ли вообще) про этот тумблер.

При первом знакомстве с РМ-5 сильно переживал за то, чтобы не забывать переключать питание электромагнита на соответствующий режим - AC/DC. В инструкции сказано, что если этого не сделать, то прибор работать будет, но на сроке службы обмоток это скажется плохо. А так как я косячу практически постоянно, то в какой-то момент это было даже чем-то вроде фобии. Так что было бы любопытно узнать, как часто практикующие дефектоскописты МК в рабочей суматохе забывают (и забывают ли вообще) про этот тумблер.

Вообще, магнитопорошковый метод - это, чем хотелось бы заниматься чаще на канале, но тут всё упирается в образцы. В прошлом году, например, удалось заполучить на пару месяцев интересный экземпляр от ТПУ. Для новых сюжетов на этот год всё пока в ранней стадии разработки. Образец должен быть не просто с выходящими на поверхность дефектами, недоступными для ВИК, но и по геометрии и свойствам материала подходит для способа приложенного поля и полюсного намагничивания. Ну и, конечно, не быть слишком тяжёлым и габаритным. Сложно, но будем искать, куда деваться. Ограничиваться одним только МО-2 не вариант.

При работе с УСД-60ФР можно в любой момент обратиться в НПЦ "Кропус" - и вам пришлют файл с предустановленными настройками для ПЭП (для "родных" ПЭП - марки АМКРО). Далее, через ПО UCD-60PA Explorer нужно "перетащить" файл с ПК в память прибора (см. скриншоты) в раздел Преобразователи.

При работе с УСД-60ФР можно в любой момент обратиться в НПЦ "Кропус" - и вам пришлют файл с предустановленными настройками для ПЭП (для "родных" ПЭП - марки АМКРО). Далее, через ПО UCD-60PA Explorer нужно "перетащить" файл с ПК в память прибора (см. скриншоты) в раздел Преобразователи.

Собственно, на этом всё - если на дефектоскопе перейти в меню Основные - подменю Калибровка - параметр Выбрать датчик, то настройки для нового датчика уже будут доступны.

Приспособление для измерения смещения кромок и глубины подрезов ПСК-10М ЭЛИТЕСТ, которое я обозревал осенью, может комплектоваться разными индикаторами часового типа. В упомянутом видео был индикатор "Калиброн" (с жёлтым циферблатом), но чаще всего это всё-таки индикаторы "Челябинского инструментального завода" (с чёрно-белым циферблатом, см. фото), реже - Micron. В Госреестре СИ РФ есть и тот, и другой, и третий. Функционально - абсолютно идентичны друг другу. Успел поработать с первыми двумя - пока никакой разницы не заметил.

Приспособление для измерения смещения кромок и глубины подрезов ПСК-10М ЭЛИТЕСТ, которое я обозревал осенью, может комплектоваться разными индикаторами часового типа. В упомянутом видео был индикатор "Калиброн" (с жёлтым циферблатом), но чаще всего это всё-таки индикаторы "Челябинского инструментального завода" (с чёрно-белым циферблатом, см. фото), реже - Micron. В Госреестре СИ РФ есть и тот, и другой, и третий. Функционально - абсолютно идентичны друг другу. Успел поработать с первыми двумя - пока никакой разницы не заметил.Вложения

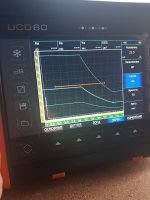

Без квадратиков и точек экран смотрится как-то непривычно, хотя и прикольно. Сколько вживую видел приборов, сколько фотографий нам присылали - у всех включена сетка, в том или ином виде. В УСД-60ФР в меню Экран её можно включать и выключать. На форуме, помнится, рассказывали про то, как на УД2-12 и ему подобных приборах высоту сигналов как раз определяли по квадратикам. Но с той поры прошло много времени - в том же УСД-60ФР в меню Измерение - подменю Показания можно задать величину, например, Аа, % - и тогда амплитуда будет измеряться как раз в % высоты экрана. Поэтому квадратики вроде как уже не обязательны. Любопытно, как много дефектоскопистов работают с "разгруженной" развёрткой, без сетки?..

При подключении "неродного" совмещённого ПЭП к толщиномеру "Булат 3", ради эксперимента, обнаружил, что процедура установки нуля оказалась недоступна и при создании нового преобразователя в настройках данная процедура не запустилась. В случае с созданием нового РС ПЭП, для сравнения, нужно указать частоту, тип датчика, диаметр пьезоэлемента, признак "с акустической задержкой" или без - и затем прибор сам запускает установку нуля на юстировочном образце. А здесь - данные датчика ввёл, но установка нуля как будто не потребовалась. Но на самом деле это, как говорится, "не баг, а фича". Дело в том, что при подключении неродного прямого ПЭП прибор автоматически перешёл в режим "Эхо-Эхо-Эхо". А преимуществом данного метода является того, что он как раз не зависит от задержки в протекторе - измерения ведь выполняются по трём донным эхо-сигналам. И действительно, на юстировочной "таблетке" результат оказался вполне корректный.

При подключении "неродного" совмещённого ПЭП к толщиномеру "Булат 3", ради эксперимента, обнаружил, что процедура установки нуля оказалась недоступна и при создании нового преобразователя в настройках данная процедура не запустилась. В случае с созданием нового РС ПЭП, для сравнения, нужно указать частоту, тип датчика, диаметр пьезоэлемента, признак "с акустической задержкой" или без - и затем прибор сам запускает установку нуля на юстировочном образце. А здесь - данные датчика ввёл, но установка нуля как будто не потребовалась. Но на самом деле это, как говорится, "не баг, а фича". Дело в том, что при подключении неродного прямого ПЭП прибор автоматически перешёл в режим "Эхо-Эхо-Эхо". А преимуществом данного метода является того, что он как раз не зависит от задержки в протекторе - измерения ведь выполняются по трём донным эхо-сигналам. И действительно, на юстировочной "таблетке" результат оказался вполне корректный.

На днях в рекомендациях отобразилось видео, в котором наглядно видно, почему контроль (в данном случае - УЗТ) удобнее проводить вдвоём. Хотя бы потому, что так проще фиксировать результаты. У напарника руки сухие, ему не нужно каждый раз вытирать контактную жидкость, чтобы делать записи и не пачкать бланк.

На днях в рекомендациях отобразилось видео, в котором наглядно видно, почему контроль (в данном случае - УЗТ) удобнее проводить вдвоём. Хотя бы потому, что так проще фиксировать результаты. У напарника руки сухие, ему не нужно каждый раз вытирать контактную жидкость, чтобы делать записи и не пачкать бланк.

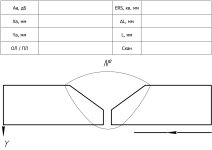

В этом контексте вспомнился недавний опыт, когда для контроля (правда, для УЗД) я придумал себе такой черновик, который не страшно заляпать, поскольку я всегда один и вношу записи сам. Идея в том, чтобы фиксировать в таком шаблоне всю информацию по дефектам, которая пригодится для последующего "чистового" оформления заключения.

- Порядковый номер дефекта.

- Амплитуда сигнала относительно порога, по которому настраивался браковочный уровень.

- Расстояние до проекции дефекта на поверхности ввода.

- Примерное положение дефекта в сечении сварного соединения.

- Глубина залегания.

- Признак ПЛ или ОЛ - для отметки о том, каким лучом брался сигнал (регламент может требовать уточнять это).

- ERS (если АРД).

- Условная протяжённость дефекта.

- Расстояние до дефекта относительно начала отсчёта,

- Номера сохранённых сканов развёртки.

Мне такая структура показалась удобной - всё по порядку, ничего не забывается. Сбоку есть место - можно дополнительно записать параметры контроля: скорость УЗК, задержку в призме, браковочный уровень (опорный уровень + поправки), угол ввода, стрела и пр.

Было бы интересно узнать, как себе фиксируют результаты контроля реальные специалисты.Вложения

Кстати, по поводу конкурсов (точнее, их отсутствия). Поскольку иногда получаю вопросы по этому поводу (один из них, например, поступил ещё перед Днём дефектоскопистов), то позволю себе озвучить нашу позицию, почему мы больше не проводим фотоконкурс "Будни НК". Во-первых, не совсем понятно, как объективно определять победителей. Если собирать жюри - то всегда остаются вопросы "а судьи кто" и "почему эти люди решили именно так, а не иначе". Так было в 2019 году. Если делать открытое голосование - то не исключены манипуляции, так было в 2013 году. Во-вторых, люди сейчас немного другие, их мотивы - тоже. В 2019-м мы собрали призовой фонд с новейшим iPhone и iPad, но даже это не помогло нам вызвать такого же интереса, как в 2013-м, когда на кону был фотоаппарат и футболки. Сейчас - особенно сейчас - у людей другие мысли, настроения, опасения. Строже с дисциплиной, строже с безопасностью - лишний раз уже делать снимки на работе просто не хочется, это тоже понятно. Наконец, в-третьих, с организаторской точки зрения, проведение подобных мероприятий фактически парализует всю остальную работу. Для очень небольшого коллектива, как у нас, это настоящий ад. Поэтому пока без конкурсов. Время сейчас не то.

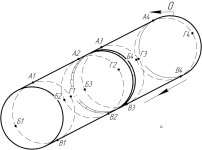

Начал осваивать "Компас-3D", пока в версии Home. Отличный софт, хоть и чисто по дизайну кажется немного устаревшим. Но это уже дело вкуса. Раньше с таким ПО не сталкивался, поэтому пока ничего не умею - попытался вот для УЗТ набросать контролируемые точки. В студенческие годы, когда свободного времени было много, осваивал Illustrator, InDesign и Photoshop по самоучителям. В библиотеке университета были отличные самоучители - официальные издания от Adobe (кстати, все не-официальные тогда разочаровывали, прям совсем мусор попадался). В руководстве страниц 500-600. За неделю пройти можно - за это время привыкаешь к ПО, понимаешь, как оно работает, где какие функции и настройки доступны. А вот в 2020 году, весной, пришлось осваивать программу для монтажа Premiere Pro уже совсем иначе - с ходу надо было резать 5-6 видео, причём с уровнем срочности "надо сделать вчера".

Начал осваивать "Компас-3D", пока в версии Home. Отличный софт, хоть и чисто по дизайну кажется немного устаревшим. Но это уже дело вкуса. Раньше с таким ПО не сталкивался, поэтому пока ничего не умею - попытался вот для УЗТ набросать контролируемые точки. В студенческие годы, когда свободного времени было много, осваивал Illustrator, InDesign и Photoshop по самоучителям. В библиотеке университета были отличные самоучители - официальные издания от Adobe (кстати, все не-официальные тогда разочаровывали, прям совсем мусор попадался). В руководстве страниц 500-600. За неделю пройти можно - за это время привыкаешь к ПО, понимаешь, как оно работает, где какие функции и настройки доступны. А вот в 2020 году, весной, пришлось осваивать программу для монтажа Premiere Pro уже совсем иначе - с ходу надо было резать 5-6 видео, причём с уровнем срочности "надо сделать вчера".

С "Компасом", думаю, будет что-то среднее. А ещё недавно показали программу Beem Tool 10 - для моделирования хода ультразвуковых лучей. Тоже, надеюсь, когда-нибудь дойдут руки. Ну и что в России останется кто-нибудь из дистрибьюторов.

На прошлой неделе получил небольшие презенты от нашего партнёра, группы компаний "РЕНТЕСТ".

На прошлой неделе получил небольшие презенты от нашего партнёра, группы компаний "РЕНТЕСТ".

В числе прочего мне досталось практическое пособие по работе с разными шаблонами сварщика для ВИК. Подробнее расскажу о нём позднее, по мере изучения, пока только полистал по диагонали. Первое впечатление: добротное цветное издание, на плотной мелованной бумаге, с большим количеством иллюстраций, со стильной вёрсткой. Всё очень аккуратно, доступно и со вкусом.

Также в посылке оказались такие вот "эталоны чувствительности канавочные шоколадные". Почти как настоящие, даже паспорт прилагаетсяПока попробовал только ИКИ из белого шоколада - вполне неплохо.

Очень круто, что в индустрии НК находится место такому креативу. Есть во всём этом какая-то забота и человечность, что ли.Наблюдение по номеру какое-то: при настройке по дальней зарубке, если прикладывать линейку плашмя, то контактная жидкость может попасть в эту самую зарубку, и работает это практически как пальпирование.

В данном конкретном случае амплитуда сигнала увеличивается. До:

После:

Поначалу не замечал, но теперь стараюсь прикладывать линейку "ребром".

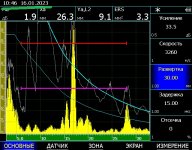

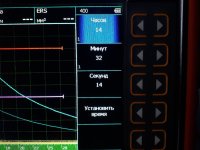

И да - если неаккуратно прижать линейку к датчику, то это тоже может привести к "скачку" амплитуды. Так что линейка, конечно, вещь абсолютно необходимая, но даже с ней есть нюансы. А сколько же их ещё впереди...По совести сказать, никогда ранее не задумывался над тем, для чего современному ультразвуковому дефектоскопу часы. Ну, наверное, по принципу "почему бы и нет", предполагал я. В УСД-60ФР, например, время даже не отображается в строке состояния - чтобы его посмотреть, надо спускаться в меню Основные - подменю Установки - параметр Время.

И только недавно понял, насколько это важная вещь и как она работает: время и дата автоматически проставляются на скане при сохранении развёртки (в данном случае - в левом верхнем углу).

Поскольку руководящие документы могут требовать сохранять сканы при настройке и при обнаружении дефектов - то наличие даты и времени, вероятно, может дать некоторые "подсказки" на тему того, действительно ли был проведён контроль, с какой скоростью он выполнялся, в каком объёме и пр. В общем, выставил на приборе корректное время - для истории.

Кто придумал УШС-3 - настоящий гений. К сожалению, не удалось найти доподлинную информацию о том, кто это был и был ли это какой-то один конкретный человек или группа рационализаторов. Но ведь реально - шаблон хорош практически во всём (ну кроме погрешности, при определённых условиях). Он предельно простой. Даже для меня он оказался понятным инструментом. Надёжный - ни разу не производит впечатление хрупкого механизма, который может развалиться в руках. УШС-3 есть везде, в наличии, в больших количествах. Дешёвый опять же - даже если потеряешь, не страшно. Универсальный - можно измерить (или хотя бы прикинуть) кучу разных параметров, на самых разных этапах, от подготовки деталей и сборки под сварку до ВИК готового сварного соединения. Есть в реестре опять же, можно брать с поверкой, если надо. В последние несколько дней пробую с ним работать и понимаю, почему в нашей группе позапрошлым летом УШС-3 обсуждали как фактически безоговорочного лидера на рынке шаблонов в России. Пока что самый чувствительный для меня недостаток - это тот противный звук, с которым он лязгает по металлу, когда пытаешься его выставить для измерений. Прям брр.Наблюдение по номеру какое-то: если ПЭП залип, то ни в коем случае не надо грубо отрывать его от поверхности. Ощущения, мягко говоря, не из приятных. Гораздо лучше - снимать его лёгким скользящим движением в сторону (на фото можно увидеть следы такого "скольжения"). Тогда он отлипает гораздо проще. Так что если датчик залип - то лучше плавный сдвиг, а не грубый отрыв.

Кто придумал УШС-3 - настоящий гений. К сожалению, не удалось найти доподлинную информацию о том, кто это был и был ли это какой-то один конкретный человек или группа рационализаторов. Но ведь реально - шаблон хорош практически во всём (ну кроме погрешности, при определённых условиях). Он предельно простой. Даже для меня он оказался понятным инструментом. Надёжный - ни разу не производит впечатление хрупкого механизма, который может развалиться в руках. УШС-3 есть везде, в наличии, в больших количествах. Дешёвый опять же - даже если потеряешь, не страшно. Универсальный - можно измерить (или хотя бы прикинуть) кучу разных параметров, на самых разных этапах, от подготовки деталей и сборки под сварку до ВИК готового сварного соединения. Есть в реестре опять же, можно брать с поверкой, если надо. В последние несколько дней пробую с ним работать и понимаю, почему в нашей группе позапрошлым летом УШС-3 обсуждали как фактически безоговорочного лидера на рынке шаблонов в России. Пока что самый чувствительный для меня недостаток - это тот противный звук, с которым он лязгает по металлу, когда пытаешься его выставить для измерений. Прям брр.Наблюдение по номеру какое-то: если ПЭП залип, то ни в коем случае не надо грубо отрывать его от поверхности. Ощущения, мягко говоря, не из приятных. Гораздо лучше - снимать его лёгким скользящим движением в сторону (на фото можно увидеть следы такого "скольжения"). Тогда он отлипает гораздо проще. Так что если датчик залип - то лучше плавный сдвиг, а не грубый отрыв.

-

Загрузка...

-

Загрузка...

-

Загрузка...

-

Загрузка...