Тоже неразрушающий: тепловой контроль ограждающих конструкций и оборудования

Тепловой контроль (ТК) - вид неразрушающего контроля (НК), в основе которого - регистрация и анализ тепловых полей контролируемых объектов, возникновение которых обусловлено наличием дефектов. Физически этот вид НК построен на том, чтобы зарегистрировать инфракрасное излучение и преобразовать его в видимый спектр и/или электрический сигнал посредством специальных устройств. Чаще всего это тепловизор, пирометр, измеритель теплопроводности, термометр, тепловые дефектоскопы и т.д. Тепловой контроль предусмотрен и в ГОСТ Р 56542-2015 "Контроль неразрушающий. Классификация методов", и в правилах аттестации лабораторий неразрушающего контроля (ЛНК) и персонала НК. Например, в СДАНК-01-2020 и СДАНК-02-2020 (Единая система оценки соответствия в области промышленной безопасности, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве) и СНК ОПО РОНКТД-02-2021 и СНК ОПО РОНКТД-03-2021 (Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике и СРО "Ассоциация "НАКС"). Специалисты теплового контроля также проходят сертификацию по международным стандартам ISO 9712:2021, ISO 17024, EN 4179 и др. Как и любой другой метод дефектоскопии, тепловой контроль проводится в соответствии с руководящими нормативными техническими документами (НТД) и операционными технологическими картами (ОТК). Примеры НТД по тепловому контролю – ГОСТ Р 56511-2015 "Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования", РД 13-04-2006 "Методические рекомендации о порядке проведения теплового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах", ГОСТ Р 54852-2011 "Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций", а также различные отраслевые стандарты, методики, технологические инструкции и пр. Тепловой контроль широко применяется при строительстве, эксплуатации, ремонте, техническом диагностировании (ТД), техническом освидетельствовании (ТО) и экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств (ТУ), зданий и сооружений на опасных производственных объектах (ОПО), подведомственных Ростехнадзору.Содержание:

Возможности теплового вида неразрушающего контроляЗадачи ТК

Этапы проведения ТК

Режимы и методы термографии

Аппаратура

Требования к специалистам ТК

Применение теплового контроля на опасных производственных объектах

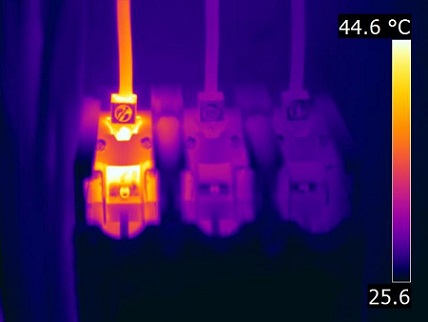

Тепловой метод контроля применяется для энергоаудита, технической диагностики, строительной и других видов экспертизы зданий и сооружений, трубопроводов, инженерных сетей, оборудования, теплозащитных конструкций. ТК позволяет определить состояние всевозможных машин и механизмов, электрических, холодильных установок, турбин, генераторов, котлов, конденсаторов, сосудов и т.д. Термография – эффективный способ проверки трансформаторов, изоляторов, роторов, обмоток, сварных и паяных соединений и пр.

В отличие от большинства других видов дефектоскопии, область распространения ТК не замыкается лишь на опасные производственные объекты. Его повсеместно используют в гражданской или, если угодно, бытовой сфере. Например, для оценки теплопотерь оконных и дверных проёмов, кровель, стен частных домов.

Своей популярностью тепловой метод контроля обязан своим преимуществам, таким как:

- безопасность для персонала. Нет потребности в сближении с горячими поверхностями, в промышленном альпинизме и т.д. Обследовать объект можно на безопасной дистанции (оптимально – от 2 до 100 м);

- отсутствие потребности в демонтаже и остановки эксплуатации;

- высокая точность результатов и скорость их получения. Погрешность при замерах температуры у многих современных тепловизоров не превышает 0,1 ˚С. Термограммы выводятся на экран устройства, что называется, в режиме реального времени. При этом во многих из них доступна функция наложения с реальным фото объекта. Это существенно упрощает точную локацию проблемных участков;

- высокая информативность. По результатам такого контроля формируется тепловая карта объекта, по которой чётко видно распределение температурного фона. Можно определить точку росы, источники теплопотерь, утечки рабочих сред, повреждённые узлы примыкания и прочие проблемные зоны. Что очень важно – результаты ТК наглядны и понятны даже при беглом осмотре;

- возможность применения к конструкциям и сооружениям из самых разных материалов.

- результаты могут быть искажены из-за осадков – дождя и снега, а также из-за ветра (свыше 7 м/с), пыли, сажи, слишком яркого искусственного освещения;

- дополнительную погрешность вносит солнце, из-за которого поверхностная температура становится выше нормы;

- нормальному проведению термографии может помешать также высокая относительная влажность и густой туман;

- критически важное условие для проведения ТК заключается в том, чтобы температура поверхности значительно отличалась от температуры окружающей среды. Разница должна быть достаточной, чтобы термочувствительный элемент тепловизора (или иного прибора) смог безошибочно её распознать.

Какие задачи способен решать тепловой контроль

До 2019 года энергоаудит зачастую проводилась в рамках обязательной процедуры для многих предприятий и организаций, перечисленных в федеральном законе от 23.11.2009 года №261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности". Однако после принятия федерального закона от 19.07.2018 года №221-ФЗ энергетическое обследование проводится лишь на добровольной основе.Что касается теплового контроля как вида дефектоскопии, то он позволяет:

- обнаруживать дефектные участки конструкций с трещинами, порами, пустотами, раковинами, непроварами, непроклеями, структурной неоднородностью, термическим и усталостным перенапряжением;

- обнаруживать места образования и скопления конденсата – например, из-за неправильно уложенного утеплителя;

- выявлять утечки жидкостей и пара;

- определять места скопления отложений в радиаторах и теплообменниках;

- производить трассировку теплотрасс и других трубопроводов, распознавать места прокладки скрытых коммуникаций;

- оценивать качество теплоизоляционных материалов и их монтажа;

- отслеживать фактические объёмы энергопотребления на объекте;

- присваивать ему тот или иной класс энергетической эффективности, высчитывать потери энергоресурсов, разрабатывать план энергосберегающих мероприятий и т.д.

Этапы проведения теплового контроля

Согласно РД 13-04-2006, процедуру можно разделить на несколько последовательных шагов, таких как:1) изучение ТЗ, документации на объект, условий выполнения работ, метеорологических сводок, прилегающих построек, расположения инженерных коммуникаций, возможных препятствий для тепловизионной съёмки;

2) разработка и согласование программы работ (операционной технологической карты);

3) подбор, проверка исправности, настройка аппаратуры;

4) определение реперных зон с геометрической привязкой к размерам объекта;

5) непосредственно тепловой контроль согласно ранее утверждённой технологической карте, измерение температуры исследуемой поверхности и параметров окружающей среды;

6) анализ и расшифровка термограмм, выполнение теплотехнических расчётов, анализ тепловых аномалий;

7) заполнение протокола/заключения/отчёта (форма согласуется с заказчиком заранее) с указанием даты и времени проведения ТК, сведений о персонале, списка выявленных дефектов. Дополнительно прилагаются эскизы, термограммы, расчёты с результатами количественного и качественного анализа.

Инфракрасная термография и другие виды теплового контроля

Под термографией подразумевается классическое тепловизионное обследование. Его результатом является красочная термограмма, по которой легко увидеть, как распределены температурные поля. Изображение формируется при помощи термографических камер, которые регистрируют ИК-излучение электромагнитного поля. Отличие от инфракрасной съёмки в том, что термография рассчитана на более широкий диапазон температур, включая отрицательные (от -50 до +2000 ˚С).Тепловой контроль также подразделяется на следующие типы:

- активный и пассивный. Первый используется для объектов, не выделяющих собственного тепла. В этом случае его подвергают нагреву при помощи внешних источников. Такая стимуляция помогает выявлять трещины, пористости, расслоения, неоднородности структуры, а также изучать теплопроводность, коэффициент излучения, теплоёмкость материалов и т.д. Гораздо более популярным, нежели активный, представляется пассивный метод теплового контроля. Он сводится к простому измерению температуры поверхности. Применяется для объектов, которые на стадии изготовления, монтажа, ремонта, эксплуатации сами по себе выделяют тепло. Иного внешнего воздействия не предполагается. Пассивный способ позволяет проверять тепловой режим объекта, его геометрию и определять отклонение от нормы;

- контактный и бесконтактный. Разница между ними ясна из названий. Контактный метод надёжнее, но всегда реализуем технически. Предельно допустимая температура нагрева термопар, термометров, термокарандашей и иных инструментов строго ограничена. У одних устройств она больше, у других – меньше, но всё же не бесконечна. Кроме того, нормальному выполнению контактного теплового контроля может помешать сложный форма объекта, из-за которой нельзя добиться плотного контакта датчика с поверхностью. Бесконтактный метод «богаче» по своим возможностям. Помимо температуры в отдельной точке, он подходит для изучения градиента температур, лучистых потоков, размеров дефектов, самого объекта и т.д. Замеры производятся на безопасном отдалении от горячих поверхностей. Правда, как мы уже отмечали выше, обследование становится невозможным, например, при нестабильном коэффициенте излучения, сильном тумане, наличии мощной посторонней подсветки и прочих факторах;

- термометрический и теплометрический. Первый измеряет температуру, второй – тепловые потоки.

Оборудование для теплового метода контроля

Чаще всего для ТК используют следующие виды аппаратуры:- наблюдательные и измерительные тепловизоры. Приборы первой категории визуализируют тепловое поле, выстраивая цветное изображение, но без точных значений. Измерительные же устройства способны формировать детализированную тепловую карту, где дополнительно к наглядному цветному изображению можно отследить температуру любой отдельно взятой точки. Таким образом, подобрать тепловизор можно как для экспресс-осмотров, так и для обстоятельных исследований. Приборы выпускаются в стационарных и портативных версиях;

- пирометры. Они же ИК-термометры. Созданы для теплового контроля раскалённых и труднодоступных объектов, для которых контактные замеры не представляются возможными. Благодаря пирометрам можно узнавать точные значения на комфортном и безопасном расстоянии от поверхности;

- измерители плотности тепловых потоков и температуры. Предназначены для аудита в соответствии с ГОСТ 25380-2014. В частности, используются для контроля температуры внутри и снаружи зданий, термического сопротивления ограждающих конструкций и т.д. Такие измерители рассчитаны на диапазон температур от -30 до +50 ˚С. При помощи таких устройств проводят тепловой контроль и энергоаудит строящихся и эксплуатируемых зданий, проверяют качество работ по теплоизоляции, отделке, текущему содержанию объектов;

- информационные логгеры. Это переносные комплексы в прочном пылезащищённом корпусе, предназначенные для контроля температуры и влажности. Регистраторы оснащаются дисплеем для отображения данных, которые параллельно сохраняются в энергонезависимой памяти или сразу передаются на ПК. Собранные сведения обрабатываются при помощи ПО, в результате чего генерируются отчёты с наглядными графиками и таблицами. Современные логгеры могут работать одновременно с несколькими зондами;

- термокарандаши. Очень простой, надёжный, недорогой и достаточный инструмент для теплового метода контроля. Термокарандаши представляют собой стержни из лакополимерных композитов, вмонтированные в металлический корпус с держателем. Каждый стержень плавится строго при определённой температуре. Для измерения температуры поверхности нужно лишь приложить к ней термокарандаш. На выбор предусмотрено 113 вариантов термокарандашей, каждый из которых рассчитан на своё температурное значение в диапазоне от +38 до +1024 ˚С. Такие приспособления не содержат сложной и уязвимой электроники. В одном термокарандаше, как правило, содержится до 400–500 контрольных меток. Для использования таких инструментов нужно иметь доступ к объекту.

Если говорить о полноценном проведении энергоаудита, то нельзя не сказать и о так называемых аэродверях. Этим термином обозначается особый вид манометрических течеискателей, при помощи которого выполняют натурные испытания ограждающих конструкций зданий на предмет их воздухонепроницаемости. Аэродвери позволяют проверять такие важные параметры энергоэффективности, как герметичность помещений (секций), кратность воздухообмена, давление внутри и снаружи, работоспособность системы вентиляции и т.д.

Требования к квалификации персонала

Специалисты теплового контроля проходят аттестацию по СДАНК-02-2020 или СНК ОПО РОНКТД-02-2021 (в зависимости от того, в какой Системе НК нужно подтвердить компетенцию, чтобы зайти на объект заказчика). Как и в остальных видах НК, предусмотрено три квалификационных уровня – I, II, III. Для сдачи экзамена необходимо пройти курсы, которые включают в себя занятия по следующим направлениям:- физические основы ИК-термографии;

- теория теплообмена;

- работа с тепловизором. Имеется в виду общее знакомство с прибором плюс изучение техники съёмки для специфичных задач, например, для обследования зданий, тепломеханического оборудования, электроустановок, дымовых труб и пр. Попутно изучаются требования к данному классу СИ и другие инструменты для ТК;

- анализ термограмм, расшифровка при помощи специального ПО, составление отчётов и пр.

Больше информации по теме:

Тепловизор – один из основных инструментов для теплового контроля

Пирометр – инструмент для бесконтактного измерения температуры