Вихретоковый дефектоскоп: для чего предназначен, какими функциями обладает, как выбрать и где купить

Вихретоковый дефектоскоп – это средство измерения (СИ), предназначенное для обнаружения поверхностных, подповерхностных и сквозных несплошностей в объектах контроля (ОК) из чёрных и цветных металлов, углепластиков и композитов с использованием вихретокового метода (см. 3.3.28 в ГОСТ Р 55611-2013 "Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения"). Принцип работы устройства в том, чтобы при помощи вихретокового преобразователя (ВТП) создать рядом с объектом переменное магнитное поле, которое приводит к возбуждению вихревых токов в материале. Их собственное электромагнитное поле на участках с дефектами изменяется по фазе и амплитуде. Прибор фиксирует эти отклонения, идентифицируя тем самым имеющиеся несплошности. По длительности регистрируемых сигналов можно судить о протяжённости, глубине и пространственной ориентации дефектов. К применению на опасных производственных объектах (ОПО), подведомственных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору), допускаются вихретоковые дефектоскопы, утверждённые в качестве СИ, внесённые в Государственный реестр СИ РФ и прошедшие поверку в аккредитованной метрологической службе. В зависимости от модификации данные приборы работают с параметрическими и трансформаторными, дифференциальными и абсолютными, накладными, проходными, роторными (динамическими) и иными вихретоковыми преобразователями. В зависимости от этого вихретоковые дефектоскопы могут использования для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов, измерять толщину немагнитных покрытий, измерять электропроводность цветных металлов, определять содержание ферритной фазы нержавеющих стальных сплавах и пр. Некоторые приборы ("Вектор-50", "ВЕКТОР-СКАН") могут работать с низкочастотными пьезоэлектрическими и электромагнитно-акустическими преобразователями для импедансного и ультразвукового контроля композиционных материалов и их клеевых соединений. Наличие вихретокового дефектоскопа с ВТП - базовое требование к технической оснащённости лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК), которая заявляет вихретоковый контроль в области своей аттестации, например, по правилам СДАНК-01-2020 в Единой системе оценки соответствия (ЕС ОС). Выбор вихретокового дефектоскопа под конкретные задачи, проверка его работоспособности и настройка выполняются в соответствии с нормативными техническими документами (НТД) и операционными технологическими картами (ОТК) вихретоковой дефектоскопии.Содержание:

Возможности вихретоковых дефектоскоповУстройство и принцип работы

Классификация вихретоковых дефектоскопов

Функционал

Подбор прибора под конкретные задачи ВК

Где купить хороший ВД

Назначение вихретоковых дефектоскопов

Помимо обнаружения поверхностных, подповерхностных и сквозных дефектов, современные вихретоковые дефектоскопы решают и другие диагностические задачи, а именно:- измеряют толщины диэлектрических, лакокрасочных, гальванических, пластиковых и иных покрытий;

- оценивать глубину выходящих на поверхность трещин;

- определяют содержание ферритной фазы;

- замеряют электропроводность цветных металлов;

- оценивают магнитную и электрическую неоднородность материалов.

На рынке представлены как универсальные вихретоковые дефектоскопы, так и их специализированные версии под конкретные задачи вихретокового контроля, с индивидуальным комплектом ВТП и сканирующих устройств. Так, можно подобрать прибор для ВК насосно-компрессорного оборудования (подшипниковых узлов, валов, внутренней и наружной резьбы шпилек, болтов и других деталей), замковой резьбы бурового оборудования, турбо- и гидрогенераторов, железнодорожного подвижного состава (вагонов, локомотивов, вагонов метрополитена), железнодорожных осей, колёс, путей и т.д. Есть комплекты для авиастроительных и авиаремонтных предприятий, например, для вихретоковой дефектоскопии элементов обшивки, фюзеляжей, двигателей летательных аппаратов и пр.

Как устроен вихретоковый дефектоскоп

Конструктивно данные приборы представляют собой электронный блок, который состоит из следующих ключевых частей:- генератора синусоидального напряжения;

- усилителя с автоматической регулировкой;

- амплитудного и/или фазового детектора;

- RC-фильтра;

- компаратора;

- селектора сигналов;

- регулятора порога;

- временного селектора импульса;

- световых и звуковых индикаторов;

- дисплея (когда-то вместо него были стрелочные индикаторы);

- корпуса с разъёмами, аккумулятором, а у некоторых моделей – ещё и с выдвигающейся ручкой-подставкой и т.д.

Впрочем, особенности конструкции и компоновки – это не главное. Важно то, что все эти блоки нужны приборам для того, чтобы измерять амплитуду, время прихода и затухания сигналов, время нарастания переднего фронта и т.п. Следовательно, приборы подлежат внесению в Госреестр СИ РФ, но об этом – чуть позже.

И, конечно же, ни один дефектоскоп не может работать без вихретоковых преобразователей. Их классические разновидности перечислены в другой нашей статье, за исключением двух типов:

- параметрических (одна и та же катушка является возбуждающей и измерительной);

- трансформаторных (в таких преобразователях предусмотрены две раздельные катушки, одна – возбуждающая, другая – измерительная).

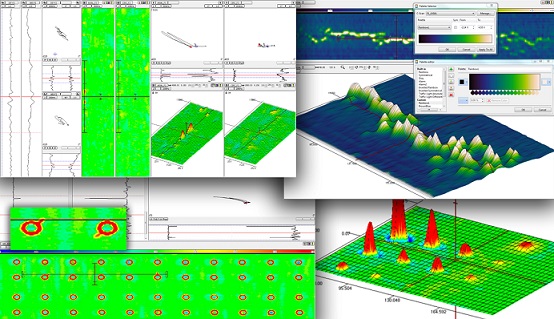

Решением этой дилеммы стала вихретоковая матрица, которая подключается к дефектоскопу вместо обычного ВТП. При этом она отличается от него тем, что содержит не одну катушку, а несколько. По сути, каждая из представляет собой полноценный преобразователи, но благодаря их групповой работе достигается мощный эффект:

- расширяется охват поверхности;

- увеличивается скорость сканирования;

- глубина проникновения вихревых токов достигает 5–6 мм;

- становится возможным выявление дефектов разной пространственной ориентации за один проход.

Сбор и обработка такого массива данных позволяет дефектоскопам с вихретоковыми матрицами строить С-сканы, на которых чётко видно несплошности. По форме кривых на экране можно судить о фазовом сдвиге и амплитуде сигналов. Благодаря их координатной привязке оператору проще установить точное местоположение дефектов. По информативности и наглядности С-сканы схожи с развёртками, которые получаются в результате применения ультразвуковых дефектоскопах на фазированных решётках.

Технология ECA реализована в приборах, как OmniScan MX ECA/ECT и Eddyfi Reddy. В зависимости от технических характеристик устройства с ними можно использовать матрицы, содержащие до 32 или даже до 256 катушек.

Типы вихретоковых дефектоскопов

Современные приборы различаются между собой по ряду признаков:- по конструктивному исполнению: переносные (для ручного контроля) и стационарные (для автоматизированного). Первые используются в полевых условиях, вторые находят применение на производственных предприятиях. Например, по выпуску металлопроката (в том числе трубного), литых деталей для грузового и пассажирского подвижного состава, деталей для подъёмных сооружений, оборудования нефтехимической промышленности и т.д. Стационарные системы выполняются в виде электронных блоков с большим количеством всевозможных портов для интеграции с остальным технологическим оборудованием;

- по функционалу: классические вихретоковые и комбинированные. В последних, кроме вихретокового метода, реализованы дополнительные – импедансный, ЭМА-контроль, магнитоиндукционный и другие. Примеры комбинированного вихретокового дефектоскопа – «ВЕКТОР-СКАН», «Томографик» УД4-ТМ, ДАМИ-С09, приборы серии PELENG (УД2-102ВД, УД3-307ВД и др.).

- по режиму контроля. Одни приборы могут работать только в статическом режиме (когда объект неподвижен), другие рассчитаны на контроль ещё и в динамическом режиме. Например, в условиях конвейерного производства, для экспресс-проверки качества и сортировки заготовок, деталей и готовой продукции;

- по типу доступных для подключения преобразователей. Большинство устройств сочетаются с несколькими типами ВТП. Однако не все приборы, к примеру, могут работать с роторными ВТП, не говоря уже о матрицах, для которых требуется особое исполнение колебательного контура.

Функции популярных вихретоковых дефектоскопов

Базовые вещи, которые есть в каждом приборе, – это настройка по бездефектному участку, установка нуля, настройка порога срабатывания сигнализации. В том или ином виде присутствует компенсации напряжения, которое естественным образом вносит сам преобразователь. Данная функция по умолчанию заложена в большинстве выпускаемых сегодня приборов. Про С-сканы и матрицы мы уже рассказали. Разумеется, не обойтись и без сигнализации (световой и звуковой), которая срабатывает при обнаружении несплошностей, не соответствующих заданному порогу.Что ещё стоит упомянуть? К счастью, благодаря новейшим цифровым микропроцессорным технологиям и цветным дисплеям современные вихретоковые дефектоскопы способны на многое. Так, в продаже можно встретить приборы, которые могут:

- отображать сигнал в амплитудно-временной и/или комплексной плоскости;

- одновременно обрабатывать данные по нескольким каналам и разным зонам контроля с индивидуальной логикой срабатывания автоматической световой и звуковой сигнализации дефектов;

- измерять глубину дефектов;

- задействовать амплитудное или фазовое подавление мешающих факторов (высокой шероховатости поверхности, наличия забоин и наплывов, изменения магнитной проницаемости и так далее). Отсортировать «полезные» сигналы можно также при помощи годографов на комплексной плоскости, по которым наглядно видно траекторию движения концов вектора электродвижущей силы (ЭДС) или напряжения;

- использовать так называемую селективную чувствительность, позволяющую прибору не реагировать на отдельные виды дефектов (например, на царапины и риски);

- выявлять несплошности даже под слоем диэлектрического покрытия;

- сохранять настройки и результаты контроля.

Как выбрать вихретоковый дефектоскоп

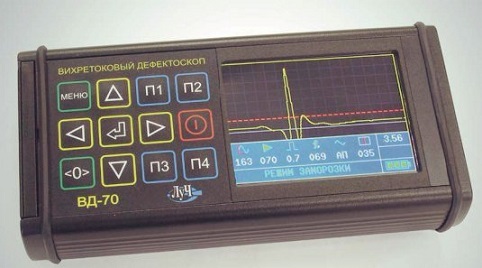

Помимо уже перечисленных моделей, из популярных в России приборов отметим «ВЕКТОР-50», NORTEC 600, ВД-70, ВД-100, ГАЛС ВД-103, ЗОНД ВД-96, ВД-10А, ВИД-345, Mentor EM, ВД-12НФП, ВД-20НФ, ВД-90НП, ВД-41П и др. Есть и другие достойные приборы. Чтобы сориентироваться в этом многообразии, рекомендуем обращать внимание на следующие характеристики:- диапазон рабочих частот (может достигать 20 МГц);

- максимальную глубину залегания дефектов, доступную для выявления (для магнитных и немагнитных материалов она разная);

- погрешность измерения глубины залегания;

- предельно допустимую скорость сканирования в динамическом режиме контроля (одни приборы рассчитаны на скорость 2–5 см/с, другие успевают до 0,5 м/с);

- время, необходимое для установления рабочего режима;

- доступные для использования преобразователи, величину их зазора от поверхности. Вихретоковый дефектоскоп должен быть оснащён хотя бы 2–3 датчиками разных типов ввиду их узкой специализации. Так, свои конфигурации ВТП можно подобрать для плоских и изогнутых поверхностей, для резьбы, для валов, для галтелей и т.д. Для труднодоступных мест могут понадобиться карандашные преобразователи. А ещё есть вращающиеся датчики для сканеров. Перед покупкой прибора было бы неплохо узнать, с ВТП каких типов и каких производителей он может работать и насколько это удобно. В вихретоковых дефектоскопах производства НПЦ "Кропус", например, в памяти записаны параметры собственных ВТП - рабочая частота, фазовый сдвиг между опорным и возбуждающим сигналами, амплитуда генератора возбуждения, усиление приёмного тракта, режим и порог срабатывания автоматической сигнализации дефектов по разным показаниям. Например, усиление по осям X и Y, фаза и прочие параметры;

- возможность настраивать фильтры низких и высоких частот;

- возможность задействовать больше одной зоны контроля и настраивать в каждой из них индивидуальную логику срабатывания автоматической сигнализации дефектов;

- эргономику корпуса (вес, габариты, размер, цветность и разрешение дисплея, удобство клавиатуры и регуляторов, наличие ручек, подставок и разъёмов);

- комплектность, которую предлагает производитель (какой набор датчиков предусмотрен, есть ли к ним позиционирующие насадки, предусмотрен ли чехол/сумка/кейс, контрольные образцы и прочие аксессуары);

- наличие программного обеспечения для персонального компьютера и наличие интерфейса (например, USB) для подключения к нему и последующей обработки результатов ВК.

Где купить вихретоковый дефектоскоп

Чтобы избежать переплат, рекомендуем обращаться к партнёрам форума «Дефектоскопист.ру» – российским производителям и официальным дистрибьюторам. И да: многие из наших друзей предоставляют скидки для форумчан – обязательно спросите об этом перед покупкой вихретокового дефектоскопа.Научно-производственный «Кропус». Самостоятельно выпускает портативные приборы для ручного контроля («Вектор-50», ВД-10А) и стационарные промышленные системы («Вектор-50А», «Вектор-50П», «Вектор-60А», «Вектор-60П»). Все они внесены в Госреестр СИ РФ, а также в реестры гражданской авиации, Морской регистр, Речной регистр и т.д. Также «Кропус» выпускает вихретоковые преобразователи разных типов – резонансные накладные, проходные, ротационные и др. Предприятие базируется в Ногинске (Московская область). Система менеджмента качества на производственной площадке сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015. Контакты отдела продаж: +7 (800) 500-62-98, +7 (495) 500-21-15, sales@kropus.com.

«АКА-Скан». Компания была основана в 2011 году, но коллектив начал складываться ещё в 1991 году. Основной профиль – разработка и производство. Для метода ВК можно присмотреть ЗОНД ВД-96 (классический вихретоковый дефектоскоп) либо ВЕКТОР-СКАН (комбинированный прибор с сочетанием импедансного, низкочастотного ультразвукового и электромагнитно-акустического методов). Предприятие базируется в Москве: +7 (495) 964-04-84. Есть филиал в Санкт-Петербурге: +7 (812) 640-60-25.

Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр» (НИИИН МНПО «Спектр») основан в 1964 году и сразу стал базовой организацией, определяющей тенденции развития НК в нашей стране, как в части приборостроения, так и в части разработки технологий применения различных методов во всех отраслях промышленности.

Институт стал alma mater для десятков ученых с мировым именем. Здесь было разработано более 770 типов диагностических приборов и установок для всех отраслей народного хозяйства, опубликовано более 620 монографий, 3300 научных статей, получено более 5100 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Институт оказал значительную помощь при становлении в ряде ВУЗов профильных кафедр для подготовки инженерных кадров по НК и интроскопии в системе высшего образования (МЭИ, МИРЭА и др.).

Почти 50 лет Институтом руководил Владимир Владимирович Клюев – академик РАН, известный большинству дефектоскопистов как редактор 8-томного справочника «Неразрушающий контроль» – наиболее авторитетного источника информации в области НК. В настоящее время Институт является методическим центром системы неразрушающего контроля РОНКТД, включающей СНК ОПО РОНКТД и СДСПНК, участвует в деятельности ТК 371 Росстандарта и отвечает за разработку национальных стандартов в области вихретокового и радиационного методов, выполняет методическое обеспечение Всероссийского конкурса «Дефектоскопист». Институт также уделяет внимание популяризации и систематизации информации в области НК и ТД. Результаты работы в данном направлении представлены на youtube-канале «Лекторий НИИ Интроскопии» и в инфотеке НК.

Приоритетным направлением работ Института являются исследования в области цифровизации процессов НК, разработка протокола обмена данными, позволяющего объединить потоковые данные от различных источников, связанных с деятельностью в области НК, создание алгоритмов верификации и анализа данных НК. Апробация новых цифровых решений выполняется на оборудовании, серийно производимом Институтом: акустические дефектоскопы (АД-64М, АД-42ИП), ручные (ВД-90НП) и потоковые (ВД-90НП) вихретоковые дефектоскопы, магнитные дефектоскопы (УНМ 1000, УНМ 2000/6000), структуроскопы (ВЭ-26НП, МС-10).

Получить консультацию по оборудованию: +7 (495) 323-50-28, sales@niiin.ru.

Институт стал alma mater для десятков ученых с мировым именем. Здесь было разработано более 770 типов диагностических приборов и установок для всех отраслей народного хозяйства, опубликовано более 620 монографий, 3300 научных статей, получено более 5100 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Институт оказал значительную помощь при становлении в ряде ВУЗов профильных кафедр для подготовки инженерных кадров по НК и интроскопии в системе высшего образования (МЭИ, МИРЭА и др.).

Почти 50 лет Институтом руководил Владимир Владимирович Клюев – академик РАН, известный большинству дефектоскопистов как редактор 8-томного справочника «Неразрушающий контроль» – наиболее авторитетного источника информации в области НК. В настоящее время Институт является методическим центром системы неразрушающего контроля РОНКТД, включающей СНК ОПО РОНКТД и СДСПНК, участвует в деятельности ТК 371 Росстандарта и отвечает за разработку национальных стандартов в области вихретокового и радиационного методов, выполняет методическое обеспечение Всероссийского конкурса «Дефектоскопист». Институт также уделяет внимание популяризации и систематизации информации в области НК и ТД. Результаты работы в данном направлении представлены на youtube-канале «Лекторий НИИ Интроскопии» и в инфотеке НК.

Приоритетным направлением работ Института являются исследования в области цифровизации процессов НК, разработка протокола обмена данными, позволяющего объединить потоковые данные от различных источников, связанных с деятельностью в области НК, создание алгоритмов верификации и анализа данных НК. Апробация новых цифровых решений выполняется на оборудовании, серийно производимом Институтом: акустические дефектоскопы (АД-64М, АД-42ИП), ручные (ВД-90НП) и потоковые (ВД-90НП) вихретоковые дефектоскопы, магнитные дефектоскопы (УНМ 1000, УНМ 2000/6000), структуроскопы (ВЭ-26НП, МС-10).

Получить консультацию по оборудованию: +7 (495) 323-50-28, sales@niiin.ru.

Многие из партнёров «Дефектоскопист.ру» предоставляют форумчанам хорошие скидки. Берегите бюджет своей лаборатории – и покупайте оборудование неразрушающего контроля только у надёжных поставщиков!