Сюжет про магнитопорошковый контроль по ГОСТ Р 50.05.06-2018 набрал 1 000 просмотров на YouTube-канале. Готовую техкарту за 2 месяца скачали 83 раза.

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.

Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

-

Если бы я делал интервью с Евгением Фёдоровичем сегодня, то задал бы ему больше вопросов по реальной практике УЗК. Навскидку.

1. В каком режиме амплитудной коррекции Вы чаще проводили контроль - ВРЧ (или без ВРЧ, как это допускают многие старые документы для объектов толщиной до 20 мм), DAC, АРД и почему? Имеется в виду, конечно, контекст, при котором руководящие НТД оставляют допускают разные режимы.

2. Насколько удобными были накладные АРД-шкалы, которые использовались со старыми дефектоскопами?

3. На Ваш взгляд, насколько корректно проводить контроль по АРД-диаграммам, которые построены самим оператором с использованием возможностей прибора? Или применять нужно только АРД-шкалы, записанные в памяти датчика и/или прибора?

4. Какого качества раньше были датчики - советские типа ПРИЗ и зарубежного производства? Насколько сильно они отличались по качеству, какие трудности возникали при работе с ними, какой у них был ресурс, отношение сигнал-шум, какие лайфхаки помогали эффективнее их использовать?

5. С какими современными датчиками Вам доводилось работать, какие из них оставили по себе приятное впечатление, а какие - не очень?

6. При настройке опорного уровня по зарубкам - как Вы отстраивались от ложных сигналов (из-за смещения отражённого луча, переотражения от донной поверхности и пр.)? Что, в целом, помогало лично Вам в настройке по зарубкам? Особенно для датчиков с углом ввода 65 градусов.

7. На какую допустимую погрешность определения координат дефектов, измерения амплитуд и эквивалентной площади Вы ориентировались в своей практике?

8. Поделитесь, пожалуйста, "рабочими приёмами", которые реально помогали Вам определять форму (тип) дефекта?

9. Поделитесь, пожалуйста, "рабочими приёмами", которые реально помогали отстраиваться от ложных сигналов, например, от провисов и валика усиления?

10. Поделитесь, пожалуйста, "рабочими приёмами", которые реально помогали Вам проводить УЗК сварных соединений аустенитных сталей?

11. Расскажите, пожалуйста, о своём подходе к разработке операционных технологических карт - с чего Вы их обычно начинали, насколько подробно расписывали все процедуры, каким иллюстративным материалом их дополняли и пр.?

12. Расскажите, пожалуйста, о самой сложной методике (инструкции), ультразвуковой контроль по которой всегда получался наиболее трудоёмким и для которой требовалось больше всего мастерства, сил, концентрации, сноровки и пр.?

13. Можете ли Вы вспомнить НТД с самыми "жёсткими" нормами отбраковки и какими они были?

14. Занимались ли Вы притиркой датчиков и, если да, поделитесь, пожалуйста, какими-нибудь советами, которые помогают делать это аккуратнее, без повышения уровня шумов, "ухода" угла ввода у датчика и пр.?

15. Непосредственно в процессе контроля - как часто Вы проверяли чувствительность и параметры преобразователя?

16. В справочниках можно прочитать о неоднозначной практике применения СО-4. Доводилось ли Вам определять длину волны и частоту ЗИ при помощи такого образца и какие у Вас впечатления о нём?

17. Про СО-1 тоже много написано о том, что у разных образцов может очень сильно отличаться затухание, и даже в ГОСТ 14782-86 показано построение аттестата-графика для случаев, когда акустические свойства оргстекла у двух образцов сильно отличаются. Какие у Вас остались впечатления от СО-1, каким получился Ваш опыт работы с такими образцами?

18. Какие контактные жидкости Вы предпочитали и почему?

19. Есть ли у Вас какие-то способы, которые помогали Вам проверять качество новых калибровочных и настроечных образцов, которые поступали в лабораторию?

20. В одних источниках время распространения волны в СО-3 указывается 33,7 мкс, в других - 34,1 мкс. На какую цифру в своей практике ориентировались Вы и как предпочитали калибровать задержку в призме - по одному или по двум сигнала от полуцилиндра?

21. У В.Г. Щербинского приведены очень скептические выкладки по органолептическому способу определения шероховатости и волнистости поверхности. Как Вы относитесь к образцам шероховатости, как в своей практике оценивали эти параметры, доводилось ли Вам работать с профилографами-профилометрами и с ДШВ?

22. Выполняли ли Вы калибровку скорости ультразвука непосредственно в ОК или по настроечным образцам? В руководящих НТД этот момент часто оставляют за скобками - предполагая, видимо, что можно обходиться справочными значениями скорости УЗК - однако в учебно-справочной литературе часто пишут о том, что это не так. Каким образом Вы для себя решали эту проблему?

23. Расскажите, пожалуйста, о своём опыте УЗК толстостенных поковок и отливок: как определяли траекторию перемещения датчика, как следили за тем, чтобы не пропустить никаких участков, как боролись с затуханием, анизотропией, прибегали ли к послойному контролю? Какие советы Вы могли бы дать по УЗК основного металла габаритных, тяжеловесных, толстостенных изделий и заготовок?

24. Как часто Вы применяли прямые ПЭП со сменными мембранами? В каких случаях Вы это делали и как они себя показывали?

25. Можете ли привести какие-либо советы по уходу за кабелями, разъёмами, образцами?

26. Назовите, пожалуйста, ультразвуковые толщиномеры, которые Вам больше всего понравились в работе? В каком режиме (цифры, А-скан, В-скан) Вы чаще ими пользовались, с какой дискретность (0,1 или 0,01 мм) чаще проводили измерения?

27. Как человек, который много лет руководил ультразвуковой лабораторией центральной лаборатории "Ижорских заводов", поделитесь, пожалуйста, советами по организации рабочего процесса, которые помогают обеспечить высокий уровень производственной культуры в ЛНК? Любые нюансы - от учёта образцов и ухода за аппаратурой до наставничества и ведения исполнительной документации.

28. На Ваш взгляд, насколько целесообразна рекомендация, которая встречается во многих НТД, о том, что контроль должен проводиться бригадой, как минимум, из двух дефектоскопистов? Как это проходило в Вашей практике?

29. Расскажите, пожалуйста, о взаимодействии ультразвуковой лаборатории с другими подразделениями ЦЛ и, в целом, "Ижорских заводов"? Например, с лабораторией РК, с прочнистами, с ЛРИ и пр.? Как решались спорные ситуации, как определялись нормы отбраковки? Велась ли статистика по дефектами, использовались ли данные по выявляемым дефектам для определения реальной чувствительности УЗК, насколько в целом было доверие на заводе к результатам УЗК?

30. Ваше мнение об институте аттестации специалистов и лабораторий НК?

Сейчас-то я понимаю, что с таким спикером нужно было делать два видео: первое - больше про его личность, профессиональное становление, работу над книгой, руководство лабораторией, командировки и пр. А второе я бы посвятил прикладным вопросам.Сегодня исполняется 79 лет великому Евгению Фёдоровичу Кретову. Дай Вам бог здоровья, Евгений Фёдорович, и низкий поклон - и за "Ультразвуковую дефектоскопию в энергомашиностроении" (моя настольная книга №1), и просто за то, что Вы есть у российской индустрии неразрушающего контроля. За многие поколения дефектоскопистов, которые выросли и будут расти на Вашей книге!

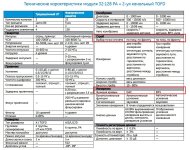

В Телеграм-канале поинтересовались за толщиномер SIUI Smartor. Как будто нарочно на днях наткнулся на канал "ТЕХКОН" в "Яндекс.Дзен", на котором как раз доступны подробные видео-инструкции по нему.

P.S. Русифицированный интерфейс SIUI Smartor выглядит довольно крипово. Все эти "КалНуля", "ОчКалибр" , "ВрПотериКонт" - буэ. И, в целом, пространство рабочего экрана распределено не очень удачно, как по мне. Ровно посередине экрана вообще зияют пустоты (обвёл красным). Слишком много места отвели под последние сохранённые результаты (строки 1-6, которые могут быть вообще не при делах, если не пользоваться встроенной памятью). "Потеснённый" А-скан справа снизу - если перехватить прибор в правую руку, то может быть вообще частично закрыт. Но опять же - если держать прибор в правой руке, то добраться до кнопок вообще не вариант... Хотя, возможно, к нему идёт удобный чехол, с которым такая компоновка не создаёт проблем. Параметры настроек слева и сверху никакими разделителями не обозначены, всё сплошь на чёрном фоне (другой цветовой схемы по ходу не предусмотрено) - нагрузка на глаза, видимо, получается неслабой.

P.P.S. В рекламных буклетах что на Smartor, что на Supor как будто нет режима измерения времени прихода сигнала по переходу через ноль - только по пику или по фронту. Но при этом, судя по видео, в стандартном режиме измерение происходит по первой отрицательной полуволне - то есть по переходу через ноль. Вероятно, здесь просто небольшая рассинхронизация в терминологии - и приборы SIUI могут измерять, как надо.

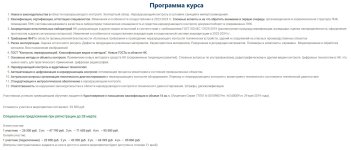

P.P.P.S. Я не к тому, что прибор какой-то плохой. Во-первых, судить точно не мне. Во-вторых, все и так знают, что у SIUI с качеством всё в порядке. Ну и в-третьих, это всё равно никто не читает - могу душнить здесь сколько угодно.В рамках некоей Партнёрской программы некоего Российского фонда образовательных программ "Экономика и управление" (честно признаться, доселе о таких не слышал) планируют в апреле провести курс повышения квалификации "Неразрушающий контроль и техническое диагностирование: новые требования, организация и применение в 2024 году". Всего 16 академических часов - даже сомнительно, что реально столько всего охватить:

Как по мне, дороговато. Но, возможно, для Москвы нормально. Если вдруг кому-то будет интересно - подробная информация тут.В актуализированном перечне СИ, замещающих импортные аналоги, насчитывается уже 1 579 средств измерений. Есть среди них и знакомые разработки, в том числе комплексы для измерений линейных размеров на радиографических снимках ОЦИФРОВЩИК от "Ньюком-НДТ", которые заявлены как аналог системы компьютерной радиографии FS50B от Baker Hughes. А вот что показалось занятным, так это то, что магнитно-вихретоковый дефектоскоп ВИД-345 внесён в перечень как аналог 16-канального многочастотного вихретокового дефектоскопа Mentor EM. Я, конечно, в вихретоковом контроле не очень разбираюсь, но на первый взгляд представляется, что это приборы совершенно из разных "весовых категорий". ВИД-345 работает только с одним датчиком N-345, имеет маленький ч/б экран, всего один режим отображения сигналов. В то время как Mentor EM может работать с абсолютными и дифференциальными, карандашными, роторными преобразователями, имеет большой цветной сенсорный дисплей, с цифровыми фильтрами, Wi-Fi и Bluetooth, кучей пользовательских настроек и автоматических режимов. Из отечественных вихретоковых дефектоскопов к Mentor EM ближе всех кажется ВЕКТОР-50, а для ВИД-345, при всех его достоинствах, это немного другой уровень.Илья, автор канала NDT BLOG, содержательно высказался о скоплениях с точки зрения реально практикующего специалиста и привёл посвящённые этому выдержки из разных НТД.

Мне это напомнило ту "жесть", которая в старом СТО Газпром 2-2.4-083-2006 именовалась "схематизацией" одиночных и групповых дефектов. В новом СТО Газпром 15-1.3-004-2023 поступили элегантнее: вместо многостраничного описания норм оценки качества для объектов в эксплуатации дана лаконичная отсылка к СТО Газпром 2-2.4-715-2013. А "жестью", на мой взгляд, это является потому, что к измерениям расстояния между дефектами, и без того довольно нудным (и весьма условным, надо признать), добавляется условие для определения того, в одной плоскости они или нет. К примеру, для компланарных внутреннего и поверхностного дефекта на полном серьёзе предусматривается измерение расстояния между ними в поперечном сечении стыка. Да блин, достаточно просто посмотреть лишь на одну эту страницу, чтобы понять, насколько тонкая, скрупулёзная работа требуется от дефектоскопистов и специалистов по техническому диагностированию.

Дико интересно было бы узнать, как в реальной жизни по этой методике оценивают работоспособность кольцевых стыков газопроводов - кто, как и чем проводит контроль для последующего ТД, как оформляются результаты, что с ними происходит потом, как выполняются расчёты, экспресс-оценки там всякие и всё такое.Хороший когда-то сервис с бесплатным онлайн-тестированием, по всей видимости, больше не работает. По крайней мере, у меня на каникулах результаты теста на почту так и не пришли, а при новых попытках его пройти каждый раз загружались одни и те же вопросы, после ответа на которые сайт неизменно выдавал ошибку сервера. По счастью, на форуме выкладывали и другие тесты для самопроверки - самые "верифицированные", пожалуй, старенькие опросники от РОНКТД.

Что касается ИКБ "Градиент", то в далёком 2019 году мы с ними придумали и провели небольшую акцию: на определённый период выложили на форуме образцы (шаблоны) организационно-методических документов для аттестации ЛНК. Внутри файлов были добавлены ссылки на ресурсы партнёра и его фирменная символика. Как по мне, получился хороший пиар, когда все получают какую-то пользу и никто не чувствует себя обманутым. Форумчане бесплатно получили экземпляры документов. Партнёр - продвижение. Редакция - активность аудитории. Все в плюсе, как говорится, win-win - как я люблю и как всегда стараюсь вести дела и на работе, и в жизни.

Если вдруг кому-то пригодится - вот эти документы. Понятно, что с 2019 года много воды утекло, но содержательно некоторые из них всё ещё не устарели. Можно взять за основу, что-то подглядеть, от чего-то оттолкнуться...Вложения

Увлекательный УЗК. Если шкала выставлена на мм глубины, то при измерении с прямым преобразователем высоты (толщины) СО-2 результаты, как и положено, будут зависеть от введённой скорости ультразвука.

Но если перевести шкалу в мкс, то прибор будет измерять только время, и тогда скорость никакого влияния на результат оказывать не будет.

Знаю, что для людей на опыте это всё давно известные банальности, но я просто чёт соскучился по УЗК за время каникул, поэтому всё кажется дико интересным.

Какие интересные события в индустрии НК можно ожидать в 2024-м году? Навскидку. Утверждение новых ГОСТ Р ИСО 5577 и ГОСТ 7512. Вступление в силу ГОСТ ISO 23277-2023 и ГОСТ ISO 23278-2023 по уровням приёмки ПВК и МПК. Вступление в силу нового профессионального стандарта для специалистов в сфере ПБ, создание новой системы независимой оценки их квалификации (вероятно, этим активно будет заниматься ТПП РФ и НТЦ "Промышленная безопасность"). Утверждение ГОСТ ISO 11666 по уровням приёмки для УЗК. Утверждение терминологического ГОСТ Р ИСО 12707 по МПК. Новости по замене ПБ 03-593-03, РД 03-606-03 (по ним пока совсем тишина). Выпуск нового ультразвукового толщиномера "Булат" (работа над ним велась ещё в 2021 году), обновление линейки электроискровых дефектоскопов "Корона" (проект запущен ещё в 2020 году). Утверждение новых вихретоковых дефектоскопов ВЕКТОР-20 и ВЕКТОР-40 в качестве типа СИ. Конференция по методу акустической эмиссии АПМАЭ-2024 (в апреле). Выставки "Дефектоскопия" (апрель, Санкт-Петербург), "Территория NDT" (апрель, Москва), NDT Russia (октябрь, Москва). Конкурсы дефектоскопистов. Возможные изменения к новым регламентам "Газпрома" (где, как ожидается, "пофиксят" эпизоды с требованиями к погрешности измерения координат дефектов и с требованиями к настроечным образцам для УЗК). Возможно, в ИД "Спектр" порадуют какими-то подвижками по переизданию тома №3 (год назад работа уже велась). Дальнейшее расширение линейки дефектоскопических материалов "КЛЕВЕР". Активный вывод на рынок собственного оборудования "NDT Rus" LLC (Тюмень). Возможные попытки дистрибьюторов активнее продвигать оборудование "новых" китайских брендов (Jimtec, ZHONGKe, PHASEYE и др.). Нехватка специалистов на рынке труда (была зафиксирована ещё в 2023-м, но судя по обсуждениям, проблема может ещё усугубиться). Новости по термоядерному реактору ИТЭР (коллектив НИИЭФА им. Д.В. Ефремова под руководством Т.М. Гурьевой продолжает создавать технологии НК для проекта, несмотря не все бюрократические препоны). Развитие Lab365, "НК-Консультант", X-Vizor и других цифровых продуктов.

Какие интересные события в индустрии НК можно ожидать в 2024-м году? Навскидку. Утверждение новых ГОСТ Р ИСО 5577 и ГОСТ 7512. Вступление в силу ГОСТ ISO 23277-2023 и ГОСТ ISO 23278-2023 по уровням приёмки ПВК и МПК. Вступление в силу нового профессионального стандарта для специалистов в сфере ПБ, создание новой системы независимой оценки их квалификации (вероятно, этим активно будет заниматься ТПП РФ и НТЦ "Промышленная безопасность"). Утверждение ГОСТ ISO 11666 по уровням приёмки для УЗК. Утверждение терминологического ГОСТ Р ИСО 12707 по МПК. Новости по замене ПБ 03-593-03, РД 03-606-03 (по ним пока совсем тишина). Выпуск нового ультразвукового толщиномера "Булат" (работа над ним велась ещё в 2021 году), обновление линейки электроискровых дефектоскопов "Корона" (проект запущен ещё в 2020 году). Утверждение новых вихретоковых дефектоскопов ВЕКТОР-20 и ВЕКТОР-40 в качестве типа СИ. Конференция по методу акустической эмиссии АПМАЭ-2024 (в апреле). Выставки "Дефектоскопия" (апрель, Санкт-Петербург), "Территория NDT" (апрель, Москва), NDT Russia (октябрь, Москва). Конкурсы дефектоскопистов. Возможные изменения к новым регламентам "Газпрома" (где, как ожидается, "пофиксят" эпизоды с требованиями к погрешности измерения координат дефектов и с требованиями к настроечным образцам для УЗК). Возможно, в ИД "Спектр" порадуют какими-то подвижками по переизданию тома №3 (год назад работа уже велась). Дальнейшее расширение линейки дефектоскопических материалов "КЛЕВЕР". Активный вывод на рынок собственного оборудования "NDT Rus" LLC (Тюмень). Возможные попытки дистрибьюторов активнее продвигать оборудование "новых" китайских брендов (Jimtec, ZHONGKe, PHASEYE и др.). Нехватка специалистов на рынке труда (была зафиксирована ещё в 2023-м, но судя по обсуждениям, проблема может ещё усугубиться). Новости по термоядерному реактору ИТЭР (коллектив НИИЭФА им. Д.В. Ефремова под руководством Т.М. Гурьевой продолжает создавать технологии НК для проекта, несмотря не все бюрократические препоны). Развитие Lab365, "НК-Консультант", X-Vizor и других цифровых продуктов.

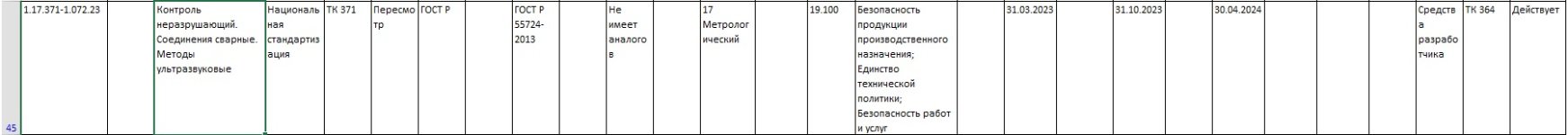

Ну и новые фишки на форуме, конечно же. Одну из них выкатим уже в январе. adminАвтор канала NDT BLOG поделился важным инсайдом в тему: вероятно, ведётся работа над новой версией ГОСТ 14782. Правда, в ПНС-2023 и в ПНС-2024 планировался пересмотр ГОСТ Р 55724-2013. Но будет очень интересно, если ожидания Ильи всё-таки оправдаются и стандарт 1986 года получит новое издание.

adminАвтор канала NDT BLOG поделился важным инсайдом в тему: вероятно, ведётся работа над новой версией ГОСТ 14782. Правда, в ПНС-2023 и в ПНС-2024 планировался пересмотр ГОСТ Р 55724-2013. Но будет очень интересно, если ожидания Ильи всё-таки оправдаются и стандарт 1986 года получит новое издание.

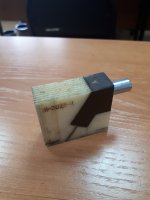

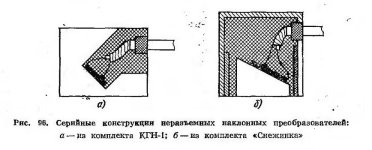

Сфотографировал при случае, но, к сожалению, пока не удалось найти подробную информацию.

Сфотографировал при случае, но, к сожалению, пока не удалось найти подробную информацию.

Судя по иллюстрации из книги И.Н. Ермолова (1986), конструктивно датчик похож на вариант а).

Кстати, в той же книге изложена технология склейки пьезопластины с призмой. Очень кропотливая и трудоёмкая операция была, судя по всему.

Колян2Такими штатными ПЭП комплектовался ДУК-66ПМ.Призма из капролона,весьма нестабильного по ак.св-вам материала.Шумные,низкочувствительные по сравнению с призмами из оргстекла(плексигласа).Уважаемый Михаил57 мог бы рассказать о подобных ПЭП много больше-насколько знаю он занимался изготовлением и испытаниями ПЭП в своё время,а я просто пользователь.По итогам 2023 года в автоматизированной системе "Электронный инспектор", которая сейчас используется в "РЖД", зарегистрировано уже более 13 млн изделий и деталей составных частей подвижного состава - литых деталей тележек, боковых рам, ударно-тягового и тормозного оборудования, осей колёсных пар, цельнокатаных колёс и вагонных колёсных пар. Сервис создан на базе 1С, запущен в 2020 году, одобрен "РЖД" (ему посвящён СТО ОПЖТ 41-2023) и позволяет в электронном виде формировать паспорта качества на продукцию, обеспечивать безбумажный документооборот и мониторинг на всех этапах жизненного цикла комплектующих. Причём электронный паспорт, скажем, на вагон может формироваться автоматически на основании паспортов узлов и деталей, которые ранее были загружены в систему. И это занятно, потому что, по моим ощущениям, об "РЖД" до сих пор распространено досужее представление, будто бы это архаичная и очень инертная структура. Как минимум, это не всегда и не везде так. Ну и как тут не вспомнить наш опрос о том, насколько широко внедрён электронный документооборот в российских лабораториях неразрушающего контроля. В 2021 году только 21,3% ЛНК успешно реализовали это у себя, а 46,8% даже не собирались этим заниматься. Постараюсь провести повторный опрос в 2024-м - интересно будет посмотреть на проценты в динамике.

Колян2Такими штатными ПЭП комплектовался ДУК-66ПМ.Призма из капролона,весьма нестабильного по ак.св-вам материала.Шумные,низкочувствительные по сравнению с призмами из оргстекла(плексигласа).Уважаемый Михаил57 мог бы рассказать о подобных ПЭП много больше-насколько знаю он занимался изготовлением и испытаниями ПЭП в своё время,а я просто пользователь.По итогам 2023 года в автоматизированной системе "Электронный инспектор", которая сейчас используется в "РЖД", зарегистрировано уже более 13 млн изделий и деталей составных частей подвижного состава - литых деталей тележек, боковых рам, ударно-тягового и тормозного оборудования, осей колёсных пар, цельнокатаных колёс и вагонных колёсных пар. Сервис создан на базе 1С, запущен в 2020 году, одобрен "РЖД" (ему посвящён СТО ОПЖТ 41-2023) и позволяет в электронном виде формировать паспорта качества на продукцию, обеспечивать безбумажный документооборот и мониторинг на всех этапах жизненного цикла комплектующих. Причём электронный паспорт, скажем, на вагон может формироваться автоматически на основании паспортов узлов и деталей, которые ранее были загружены в систему. И это занятно, потому что, по моим ощущениям, об "РЖД" до сих пор распространено досужее представление, будто бы это архаичная и очень инертная структура. Как минимум, это не всегда и не везде так. Ну и как тут не вспомнить наш опрос о том, насколько широко внедрён электронный документооборот в российских лабораториях неразрушающего контроля. В 2021 году только 21,3% ЛНК успешно реализовали это у себя, а 46,8% даже не собирались этим заниматься. Постараюсь провести повторный опрос в 2024-м - интересно будет посмотреть на проценты в динамике.

Если говорить о личном опыте, кстати, то могу сказать, что поначалу переход на электронный документооборот казался не очень приятным занятием. Надо было оплатить токен (сейчас он стоит 5 000 р. в год), поехать в удостоверяющий центр его забрать, потом съездить в налоговую, чтобы ты мог своей личной УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) визировать документы и отчёты от лица своей организации. Модуль "Контур.Диадок", например, стоит порядка 20 000 р., плюс его тоже нужно установить, настроить для корректной работы с 1С. В общем, хлопот хватает, но на самом деле это всё только на начальном этапе. Потом - когда после "пуско-наладки" дело доходит непосредственно до пользования УКЭП и взаимодействия с контрагентами, всё летает быстрее, чем "по старинке" с бумажными носителями. Подозреваю, что и на предприятиях, где внедрили АС "Электронный инспектор", первое время тоже сожгли немало нервных клеток и потратили изрядное количество человеко-часов, но сейчас, предполагаю, просто получают удовольствие от процесса.В новом проекте профессионального стандарта "Специалист в сфере промышленной безопасности" любопытным показалось то, что для трудовой функции "Организация производственного контроля" (F/01.7) из необходимых умений исключили пункт "Применять нормативные технические и методические документы в области диагностирования, освидетельствования, неразрушающих контроля и испытаний технических устройств". Пояснительная записка гласит, что это не относится к деятельности по организации производственного контроля. Хотя, формально, по логике, могло бы относиться. К примеру, НТД по НК, как минимум, могут регламентировать последовательность проведения НК разными методами, требования к рабочему месту дефектоскописта, к численности бригады дефектоскопистов. Кто может проводить НК, кто - выдавать заключения, а кто - разрабатывать и утверждать технологические карты. Нормы расхода дефектоскопических материалов, требования к оборудованию НК, к компетентности лабораторий, персонала НК и т.д. Это всё прописано в НТД и вроде как может относиться к производственному контролю, нет? Понятно, что я не практик. Просто подумалось об этом, когда решил ознакомиться с предлагаемыми изменениями...Даже удивительно, почему YouTube не показал мне этого в рекомендациях раньше: оказывается, в 2023 году активизировался YouTube-канал научно-исследовательской лабораторий "Физические методы контроля качества" (НИЛ ФМК) Сибирского государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск). Хорошие наглядные видео, прекрасные спикеры, интересный монтаж - всё на месте. Лично я сходу нашёл что-то для себя интересное - про измерение напряжённости поля при помощи ИМАГ-400Ц, который я уже как-то упоминал. Судя из видео-пособия, компактный щуп действительно очень удобен для измерения и нормальной, и тангенциальной составляющей. Спасибо сотрудникам НИЛ ФМК за годный контент.

Подвернулся в ленте пост, в котором показаны ультразвуковые дефектоскопы кафедры "Малый бизнес в сварочном производстве" АлтГТУ. Внимание привлёк вот этот неплохо сохранившийся экземпляр:

Сегодня такой прибор вряд ли доступен для заказа: срок действия свидетельства об утверждении типа СИ по данным ФГИС "Аршин" истёк ещё в 2019 году. Со своим катодолюминесцентным экраном, портом RS-232 и дискетой в комплекте в наши дни дефектоскоп может показаться безнадёжно устаревшим аппаратом, но вообще-то его "предшественник" УДЦ-200 для своей эпохи был прорывным прибором. Выпущенный в 1984 году, он стал первым в мире ультразвуковым дефектоскопом, который мог автоматически измерять три координаты отражателя (X, Y, R) и эквивалентную площадь дефектов по зашитым в памяти АРД-диаграммам (вероятно, для ПЭП собственного производства ЦНИИТМАШ, ныне тоже фактически еле живого, если не полностью утраченного).

Занятный момент в методике ВИК с шаблоном TapiRUS:

Занятный момент в методике ВИК с шаблоном TapiRUS:

Вообще, данный термин и определение позаимствованы из СТО Газпром 15-1.3-004-2023 (п. 3.1.45), но почему-то внимание на это обратил только сейчас.

Любопытны здесь две вещи.

1. Обычно "скопление" в ВИК применяют в отношении "включений". А тут - шире, вообще все "дефекты".

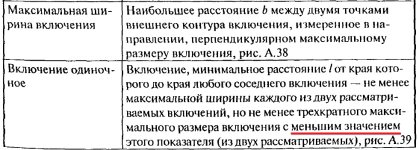

2. В РД 03-606-03 (приложение А), например, включения считаются скоплением, если расстояние между ними менее установленного для одиночных включений (ну и не менее максимальной ширины каждого из любых двух рассматриваемых включений). Так вот одиночными включениями считаются те, расстояние между которыми не менее трехкратного максимального размера включения с меньшим значением этого показателя.

То есть по РД 03-606-03 отталкиваться нужно было от дефекта с меньшим максимальным размером. Но по регламенту "Газпрома" - нужно, наоборот, брать большее значение.

P.S. В пособии "Дефекты сварных соединений", которое я уже упоминал, отражён старый канон.

Полистал замечания к проекту ГОСТ Р ИСО 12707 "Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Словарь". Довольно непростая картина вырисовывается: очень много комментариев сводится к тому, что этот стандарт просто не нужен, в том числе - ввиду наличия ГОСТ Р 50.05.06-2018. Особенно настойчиво эту мысль транслирует представитель АО "Атомстройэкспорт" (ту же позицию разделяет ФБУ "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности"). Но воля ТК 322 непреклонна - документ, очевидно, будет доработан и утверждён. Правда, уже сообщается, что "для оборудования 1,3 классов, изготовленных на территории РФ для атомной энергии, стандарт применяться не будет".

Полистал замечания к проекту ГОСТ Р ИСО 12707 "Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Словарь". Довольно непростая картина вырисовывается: очень много комментариев сводится к тому, что этот стандарт просто не нужен, в том числе - ввиду наличия ГОСТ Р 50.05.06-2018. Особенно настойчиво эту мысль транслирует представитель АО "Атомстройэкспорт" (ту же позицию разделяет ФБУ "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности"). Но воля ТК 322 непреклонна - документ, очевидно, будет доработан и утверждён. Правда, уже сообщается, что "для оборудования 1,3 классов, изготовленных на территории РФ для атомной энергии, стандарт применяться не будет".

В более свежей редакции остался на месте "флуоресцентный" (об этом бухтел я вот здесь), "жидкость-носитель" (об этом подметил автор канала NDT Blog), а ещё подметил про тангенциальную "компоненту". Согласитесь, старая добрая "составляющая" звучит органичнее. Alex Alex SanderНасчет "стандарт не нужен" - что мешает им вносить в требования к контролю нужный им стандарт..

Alex Alex SanderНасчет "стандарт не нужен" - что мешает им вносить в требования к контролю нужный им стандарт.. adminЯ полагаю, люди здесь исходят из принципа "нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся". После вступления в силу стандарта, к которому уже сейчас есть вопросы, уклониться от него может не получиться...В "ОДК-Сатурн" провели конкурс наставников контролёров и дефектоскопистов. Победителям в течение года будет выплачиваться надбавка к заработной плате в размере 3 000-5 000 р. Сообщается, что консолидированная выручка Госкорпорации "Ростех", в состав которой входит "ОДК-Сатурн", в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей.

adminЯ полагаю, люди здесь исходят из принципа "нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся". После вступления в силу стандарта, к которому уже сейчас есть вопросы, уклониться от него может не получиться...В "ОДК-Сатурн" провели конкурс наставников контролёров и дефектоскопистов. Победителям в течение года будет выплачиваться надбавка к заработной плате в размере 3 000-5 000 р. Сообщается, что консолидированная выручка Госкорпорации "Ростех", в состав которой входит "ОДК-Сатурн", в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей.

На Волжском трубном заводе (ТМК) стали применять технологии виртуальной реальности для обучения и аттестации специалистов НК: уникальный VR-тренажёр воспроизводит порядок работы с установками для УЗК бесшовных труб. Ранее, напомним, компания "Ньюком-НДТ" и команда VR EXPO WORLD реализовали свой проект в сфере виртуальной реальности, посвящённый цифровым технологиям радиографического контроля.

На Волжском трубном заводе (ТМК) стали применять технологии виртуальной реальности для обучения и аттестации специалистов НК: уникальный VR-тренажёр воспроизводит порядок работы с установками для УЗК бесшовных труб. Ранее, напомним, компания "Ньюком-НДТ" и команда VR EXPO WORLD реализовали свой проект в сфере виртуальной реальности, посвящённый цифровым технологиям радиографического контроля. -

Загрузка...

-

Загрузка...

-

Загрузка...

-

Загрузка...