Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.

Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

-

"ЛУЧ" без особых подробностей объявил о выпуске нового прибора МФ-12Л для проверки качества магнитных порошков и суспензий.

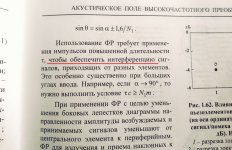

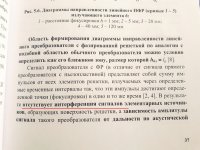

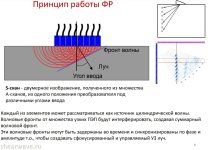

Пару лет назад я узнал, что на практике проверка качества магнитных суспензий ограничивается тестированием на контрольных (стандартных) образцах и определением концентрации в колбах-центрифугах. С измерением коэффициента чувствительности заморачиваются крайне редко. Тем не менее, как вскоре выяснилось, НИИИН МНПО "СПЕКТР" по-прежнему выпускает МФ-10СП, который упоминался ещё в томе №4 справочника "Неразрушающий контроль" (2004). Теперь вот на рынок выходит ещё один прибор - возможно, не такая уж это и экзотическая задача. В каких-то отраслях.Возвращаясь к вопросу о том, возникает ли интерференция волн при работе с фазированной антенной решёткой или нет. Ну, прежде всего, уже, вероятно, можно назвать правильный ответ - да, возникает. В лекции Наталии Владимировны Мелешко (к.т.н., Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва) об этом говорится прямо:

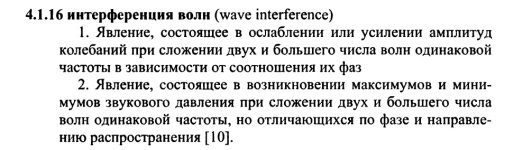

Но тут интереснее то, что, пока я искал ответ на этот вопрос, набрёл на ещё один любопытный нюанс. Обратившись к труду В.А. Воронкова и Ю.В. Ланге "Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения. Справочник", о котором уже как-то рассказывал в этом микро-блоге, уточняем для себя определение "интерференции":

По моей любительской логике это должно означать, что амплитуда сигналов от отражателей, полученная при помощи ФАР, вследствие интерференции должна отличаться (причём, вероятнее, в большую сторону) от амплитуды от тех же отражателей, но полученной при помощи одноэлементных ПЭП. То есть должно быть либо ослабление, либо усиление - ведь так? Причём, раз уж считается, что ФР во всём круче обычных ПЭП, то, значит, и амплитуда эхо-сигналов от отражателей должна быть выше, типа выше чувствительность и вот вот всё, так? Как оказалось, и да, и нет.

С одной стороны, амплитуды, полученные при помощи ФАР и одноэлементных ПЭП, действительно зачастую отличаются. Здесь можно было бы сослаться на статью всё той же Наталии Владимировны, которая доступна на форуме, но в ней речь идёт о сравнении с технологией цифровой фокусировкой апертуры. К слову, обратите внимание: говоря об А1550 IntroVisor, авторы не употребляют термин "фазированная антенная решётка" - вместо него здесь просто "антенные решётки". Ну то есть путаницы никакой быть не должно. Так вот один из выводов гласит: нормы оценки и браковки дефектов, принятые ранее для ультразвуковых дефектоскопов с одноэлементными преобразователями, неприменимы для дефектоскопов с цифровой фокусировкой апертуры. FMC/TFM - это не ФР, но всё же.

По счастью, в моей подшивке журнала "В мире НК" оказалась ещё одна статья (№3, 2021), написанная также в соавторстве с Наталией Владимировной. Там уже был и УСД-60ФР, и OmniScan SX с классическими ФАР, и в отношении решёток вывод тот же: для них не годятся нормы оценки и браковки, принятые для дефектоскопов с одноэлементными ПЭП. Цитата, дословно: "Для распространённой практики браковки при использовании решёток - анализ эхо-сигналов под углом, указанным в нормативных документах, то только в 50% случаев результаты УЗК с использованием дефектоскопов с решётками и ПЭП совпадают". А дальше, казалось бы, шокирующий факт: "Для дефектоскопа УСД-60ФР в остальных случаях эхо-сигнал от ПЭП больше, чем при использовании решётки".

Это уже не помещалось в моей голове, поэтому пришлось обратиться к автору для уточнения этой информации. И, как всегда, оказалось, что я удивляюсь напрасно. Далее - ответ Наталии Владимировны (за помощь с получением разъяснению благодарю Николая Николаевича Коновалова):

"У всех используемых дефектоскопов с решетками в той или иной степени задействована фокусировка. В OmniScan SX явно указывали, что фокусируемся на 1,5 толщину, т.е. на 15 мм. В A1550 IntroVisor фокусировка виртуальная вследствие применяемых алгоритмов. В УСД-60ФР также применяется математическая обработка для повышения качества визуализации. В эксперименте контролировали сварные соединения с искусственными отражателями, которые достаточного большого размера (важно!). Фокусная зона при фокусировке оказалось меньше самого отражателя. Наступало «насыщение», т.е. амплитуда уже не зависела от размера отражателя. В случае работы с решеткой если фокальная зона больше размера отражателя, то размер образа отражателя не будет существенно отличаться, но амплитуда должна возрастать с увеличением размера отражателя. Результат же, полученный при измерении амплитуд эхо-сигналов дефектоскопом с преобразователем, объясним: при работе в дальней зоне с уменьшением размеров отражателя и увеличением расстояния между преобразователя и отражатели амплитуда уменьшается. Например, при работе с А1550 ИнтроВизор амплитуда эхо-сигналов от отражателей размерами большими, чем полтора размера фокальной зоны, слабо зависит от размеров самих отражателей. Также не нужно забывать, что оценивать размер отражателя по амплитуде возможно, только если он находится на расстоянии, превышающей размеры апертуры решетки. Результаты от пары дальних элементов в решетке могут не быть получены, т.к. каждый элемент имеет свою диаграмму направленности. Поэтому чем ближе к поверхности ввода (рассматриваем расстояние, меньшее, чем размер апертуры решетки), тем амплитуда будет меньше".

Прочитав это, мне следовало бы ударить себя рукой по лбу, ведь о чём-то подобном уже доводилось читать не единожды:

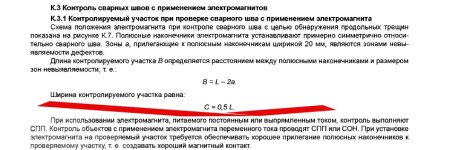

В общем. Интерференция в ФАР есть, но работать она может по-разному, и это совсем не обязательно увеличение амплитуды сигналов. "Простые" (не фазированные) антенные решётки - это немного другое. Для грамотной работы с ФР нужно больше понимать в физике, в частности, в особенностях акустического поля решётки, в зависимости амплитуды сигналов от расстояния до отражателя, от апертуры, величины ближней зоны и пр.Занятная деталь: согласно РД 13-05-2006 "Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах" (п. 11.3.1) ширина контролируемых участков для проведения контроля с применением электромагнитов в режиме переменного магнитного поля рассчитывается по формуле C = 0,7 * L, где L - расстояние между полюсными наконечниками. Для режима постоянного поля формула чуть иная: C = 0,5 * L.

В то же время более свежий ГОСТ Р 56512-2015 "Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы" содержит справочное приложение К, согласно которому (п. К.3.1) та же ширина рассчитывается по формуле C = 0,5 * L, причём без уточнения про то, какой ток используется - переменный или постоянный.

Казалось бы, разница небольшая, но вообще-то существенная. Например, если ориентироваться на допустимое межполюсное расстояние от 70 до 250 мм, то для переменного тока разница при расчёте ширины контролируемых участков по этим двум формулам может составлять от 14 до 50 (!) мм.

На мой взгляд, примерно из той же оперы - график-"новодел" для определения коэффициента при пересчёте эквивалентной площади зарубок, который недавно довольно эмоционально обсуждали на форуме. Не совсем понятно, почему и для чего, ведь все давным-давно привыкли по-другому - но теперь вот так.

Ну и да, если вдруг контроль проводится по этим двум НТД, то следует выбирать более жёсткие требования, чтобы уж точно обеспечить соответствия обоим документам.Наш подписчик, Евгений Андрианов, три года назад прислал рисунок своей дочери, которая нарисовала отца за работой.

История оказалась с продолжением: сегодня он снова поделился творчеством подросшей Арины.

Однозначно, лайкГосподин в чёрном с призовым бонусом в руках - победитель Всероссийского конкурса "Лучший специалист неразрушающего контроля - 2023" в номинации "Визуальный и измерительный контроль" Дмитрий Анатольевич Саламахин (Инженерно-технический центр ООО "Газпром трансгаз Томск"). Вы могли видеть его в репортаже, который я снял на отборочном туре в Томске, где он забрал 1-е место.

И, вероятно, это один из сильнейших специалистов ВИК в стране прямо сейчас. Ранее уже занимал призовые места, как минимум, в 2015, 2016 и 2017 гг. Как говорится, стабильность - признак мастерства.Что нового?

1. Практически готовы два новых видео, оба о магнитопорошковом контроле. Ну, вдруг кому-то интересно.

2. "АЛТЕС" показал немного странное видео о МУЗК ПЭ труб. Странное - потому что по качеству картинки создаётся впечатление, что снято оно в начале века. А то и в конце предыдущего.

3. В Телеграм-канале ЕЦНК рассказали о новом ультразвуковом толщиномере А1201 от АКС. В Госреестре СИ новинки пока нет. Выглядит так:

4. Моё "расследование" по поводу того, есть в ФАР интерференция волн или нет, уже становится забавным.

Ещё одна любопытная деталь из прочитанного. В книге говорится о том, в составе преобразователей с фазированной решёткой может использоваться аж до 362 пьезопластин. Пока что это самая большая цифра, которую доводилось встречать. Чаще всего пишут про 256 элементов, хотя на практике, если посмотреть каталоги наших и зарубежных разработчиков, 128 - это уже предел. Но даже это, вероятно, для большинства стандартных задач почти избыточно, так что многие разработчики ограничиваются и вовсе 64 элементами.

Ещё одна любопытная деталь из прочитанного. В книге говорится о том, в составе преобразователей с фазированной решёткой может использоваться аж до 362 пьезопластин. Пока что это самая большая цифра, которую доводилось встречать. Чаще всего пишут про 256 элементов, хотя на практике, если посмотреть каталоги наших и зарубежных разработчиков, 128 - это уже предел. Но даже это, вероятно, для большинства стандартных задач почти избыточно, так что многие разработчики ограничиваются и вовсе 64 элементами.

Хотя - на прошлой неделе, кстати, Sonatest представил новый катящийся преобразователь WheelProbe 2 для сканирования больших площадей. И у новинки внушительные 128 элементов. В линейке самого британского разработчика такое количество каналов есть только у дефектоскопа Veo3.

Выглядит это примерно так:

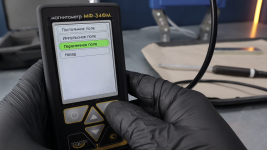

Впечатления от магнитометра МФ-34ФМ. Такой прибор гостит у меня уже второй раз. Постараюсь честно, хоть я и использую лишь часть предусмотренного в нём функционала, поэтому вряд ли моё мнение сколько-нибудь ценное.

Что нравится:

+ Иллюстрированное, доступно изложенное руководство по эксплуатации. Сравните с РЭ к ИМАГ-400Ц.

+ Предельно простая подготовка к измерениям. В режиме измерения индукции постоянного поля с датчиком П-1М нужно лишь установить "0" (просто поднять датчик вверх и подождать несколько секунд, пока прибор всё сделает сам). То же самое с датчиком Г-2С для измерения остаточной намагниченности. Выполнил установку нуля, проверил на калибровочном устройстве - всё, можно работать. При работе в режиме измерения переменного тока не требуется даже этого.

+ Можно переключаться между разными единицами измерения.

+ Живучая батарейка, быстрая зарядка.

+ Несмотря на небольшой экран, вполне читабельная осциллограмма.

+ Есть тёмная и светлая цветовая палитра экрана на выбор.

Что, на мой взгляд, стоит добавить:

- Возможность измерения остаточной намагниченности в А/см, а не только в А/м. Конечно, ничего не мешает просто "в уме" делить значения, полученные в А/м, на "100" - но если бы прибор это делал сам, то так было бы удобнее, что ли. Хотя бы потому, что в НТД часто упоминается "хрестоматийное" допустимое значение остаточной намагниченности 5 А/см. Здесь, правда, вряд ли всё так просто - возможно, есть нюансы с подтверждением метрологических характеристик при поверке. А может, и нет - меры градиента магнитной индукции, предусмотренные в методике в поверки, всё равно идут с диапазоном в мкТл.

- Очень не хватает кнопки, отвечающей за выход из меню и подменю. Не пункта внутри (есть вариант "Назад", причём рядом с вариантом "Выключение" - можно по запарке случайно просто ткнуть не туда), а именно в виде кнопки, которую можно нажать, чтобы сразу вернуться в режим измерения, а не пролистывать до нужного пункта в интерфейсе. Самый простой вариант решить это - реализовать выход из меню однократным нажатием кнопки "Питание". А уже для включения - её длительным удержанием (секунды две-три). То есть так же, как это сделано в УСД-60ФР, где нажатием кнопки "Питание" можно "подниматься" в меню "Основные" и выходить из других подменю. Очень удобно - и не нужно дополнительную кнопку клепать.

В "Северстали" рассказали о своей цифровой системе контроля качества, которую стали создавать 7 лет назад и которая должна быть полностью сформирована в 2026-2028 гг. В проект уже инвестировали 1,28 млрд рублей, к которым планируется прибавить ещё 2 млрд рублей. Идея в том, чтобы автоматизировать контроль качества и активно внедрять нейронные сети и машинное зрение. Сообщается, что уже сейчас технологии используются для контроля качества производства оцинкованного проката, горячекатаного рулонного проката, травленого проката и товарной слябы. Это примерно 4,2 млн тонн товарной продукции (из 10,7 млн тонн общего количества выпускаемого металла). Благодаря этим решениям контролируется 43% дефектов, когда-либо фигурировавших в претензиях. Название у проекта говорящее - Sherlock.При каждом удобном случае теперь ее читаю, но по совести сказать, пока увяз в первых параграфах, где разбирается акустическое поле преобразователей с фазированной решеткой. Книга называется "Просто о ПФР". Я бы не сказал, что прям уж "просто". Громоздких формул и графиков тут хватает, недостаточно разжеванных моментов тоже, по моему скромному мнению. Книга явно для хорошо подготовленных читателей, хотя в аннотации говорится о том, что описание доступно дефектоскопистам любого уровня. Ну не знаю. Поэтому приходится перечитывать одни и те же фрагменты по нескольку раз. Но даже это не гарантия успеха.

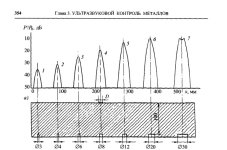

В "Северстали" рассказали о своей цифровой системе контроля качества, которую стали создавать 7 лет назад и которая должна быть полностью сформирована в 2026-2028 гг. В проект уже инвестировали 1,28 млрд рублей, к которым планируется прибавить ещё 2 млрд рублей. Идея в том, чтобы автоматизировать контроль качества и активно внедрять нейронные сети и машинное зрение. Сообщается, что уже сейчас технологии используются для контроля качества производства оцинкованного проката, горячекатаного рулонного проката, травленого проката и товарной слябы. Это примерно 4,2 млн тонн товарной продукции (из 10,7 млн тонн общего количества выпускаемого металла). Благодаря этим решениям контролируется 43% дефектов, когда-либо фигурировавших в претензиях. Название у проекта говорящее - Sherlock.При каждом удобном случае теперь ее читаю, но по совести сказать, пока увяз в первых параграфах, где разбирается акустическое поле преобразователей с фазированной решеткой. Книга называется "Просто о ПФР". Я бы не сказал, что прям уж "просто". Громоздких формул и графиков тут хватает, недостаточно разжеванных моментов тоже, по моему скромному мнению. Книга явно для хорошо подготовленных читателей, хотя в аннотации говорится о том, что описание доступно дефектоскопистам любого уровня. Ну не знаю. Поэтому приходится перечитывать одни и те же фрагменты по нескольку раз. Но даже это не гарантия успеха.

Пока что самое большое открытие для меня заключается в том, что при излучении сигналов несколькими элементами ПФР нет никакой интерференции. В чем тогда физически заключается суммирование сигналов и получение результирующего изображения на развертке - придется разбираться внимательнее... Хотя, возможно, это такой затянувшийся сдвиг в сторону SAFT, который упоминается практически в самом начале.

В АО "ОДК-Авиадвигатель" показали короткий и малоинформативный, но зрелищный ролик об испытаниях газогенератора долгожданного ПД-35 - первого российского авиационного двигателя большой тяги, разработка которого началась ещё в 2016 году.

В АО "ОДК-Авиадвигатель" показали короткий и малоинформативный, но зрелищный ролик об испытаниях газогенератора долгожданного ПД-35 - первого российского авиационного двигателя большой тяги, разработка которого началась ещё в 2016 году.

На днях услышал очередную историю о том, как какие-то отважные люди пробовали самостоятельно обновить прошивку ультразвукового дефектоскопа (то был OmniScan MX2). Причём речь там шла об установочном файле, случайно обнаруженном на одном из зарубежных сайтов. Товарищам почему-то захотелось срочно обновиться до более свежей версии, для чего они даже подтянули к задаче знакомого "компьютерщика" (то ли реального программиста, то ли просто человека, который умеет переустанавливать Windows). Как водится, после перепрошивки всё перестало работать, сохранённые настройки и сканы оказались утрачены, а попытки настроиться на образцах успехом не увенчались. От конца света спасло лишь то, что приглашённый "компьютерщик" догадался перед началом своих манипуляций сделать полный бэкап и скопировать из памяти прибора всё, что только было можно. Так что ситуацию удалось "откатить" к исходному состоянию.

Каждый раз подобные истории вводят меня в лёгкий ступор. Я никогда не понимал, насколько надо быть решительным и невозмутимым, чтобы осмелиться на самостоятельное вмешательство в "мозги" аппарата стоимостью несколько миллионов рублей. Но оказалось, что порой разработчики сами поощряют такое "инициативное" взаимодействие с ПО прибора. На сайте НПК "ЛУЧ", например, есть специальный раздел с доступными для скачивания программными модулями. То же самое практикует НПГ "АЛТЕК". STARMANS рассылал свежую прошивку к DIO 1000 PA вместе с инструкцией по самостоятельной установке. Так что моё изумление, в общем-то, было напрасным. С другой стороны, "ковыряться" в оборудовании, которое осталось без авторизованной сервисной поддержки в России, всё равно кажется перебором...

В общем, если уж приходится лезть в прошивку - то надо хотя бы сделать бэкап, чтобы был хоть какой-нибудь план "Б".Свежее пополнение библиотеки нашей редакции.

Правда, не совсем понял про обложку книги слева. Насколько я понял из видео-обзора от Владимира Михайловича, у "Томографов" (а именно их скрины, судя по всему, показаны на обложке) не совсем фазированные (не обеспечивают интерференцию сигналов в процессе озвучивания), а именно что антенные решётки (главная фишка - в математической обработке). По всей видимости, чего-то я не так понял - надо будет разобраться внимательнее.

На сайте издательства книги можно заказать здесь и здесь.Любопытный момент в проекте нового ГОСТ Р "Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Словарь": если раньше призмы были не только у наклонных, но и у прямых раздельно-совмещённых ПЭП, то теперь в последнем случае вместо призм предлагается употреблять термин "линия задержки", который в настоящее время, насколько я знаю, применяется лишь для обозначения соответствующего элемента специализированных прямых ПЭП для толщинометрии.

По сравнению с версией 2009 года разрабатываемый проект выглядит более понятным, доходчивым, наглядным. Структурированным, что ли. Быть может, за исключением разве что п. 7.4.4-7.4.6 про новые (во всяком случае, я раньше такое не слышал) развёртки - T-, F-, P-. Для моего уровня одного рисунка 13б маловато для понимания. Зато, на мой вкус, весьма удачно изложены определения ближней и дальней зоны. В старом стандарте всегда смущала формулировка про дальнюю зону как про "зону ультразвукового пучка, начинающуюся за последним максимумом на акустической оси пучка". Как будто в ней не может быть никаких максимумов (опять же, максимумов чего?). В предлагаемой редакции (п. 5.1.2-5.1.7) этого недоразумения уже нет.К вопросу о сохранении высокой конкуренции на рынке приборов для ультразвукового контроля. Если есть дефектоскоп, значит, где-то на походе уже и толщиномер. И не удивлюсь, если стоить они будут прям сильно ниже рынка. По крайней мере, первое время.

-

Загрузка...

-

Загрузка...

-

Загрузка...

-

Загрузка...