В новом проекте профессионального стандарта "Специалист в сфере промышленной безопасности" любопытным показалось то, что для трудовой функции "Организация производственного контроля" (F/01.7) из необходимых умений исключили пункт "Применять нормативные технические и методические документы в области диагностирования, освидетельствования, неразрушающих контроля и испытаний технических устройств". Пояснительная записка гласит, что это не относится к деятельности по организации производственного контроля. Хотя, формально, по логике, могло бы относиться. К примеру, НТД по НК, как минимум, могут регламентировать последовательность проведения НК разными методами, требования к рабочему месту дефектоскописта, к численности бригады дефектоскопистов. Кто может проводить НК, кто - выдавать заключения, а кто - разрабатывать и утверждать технологические карты. Нормы расхода дефектоскопических материалов, требования к оборудованию НК, к компетентности лабораторий, персонала НК и т.д. Это всё прописано в НТД и вроде как может относиться к производственному контролю, нет? Понятно, что я не практик. Просто подумалось об этом, когда решил ознакомиться с предлагаемыми изменениями...

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.

Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

-

Даже удивительно, почему YouTube не показал мне этого в рекомендациях раньше: оказывается, в 2023 году активизировался YouTube-канал научно-исследовательской лабораторий "Физические методы контроля качества" (НИЛ ФМК) Сибирского государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск). Хорошие наглядные видео, прекрасные спикеры, интересный монтаж - всё на месте. Лично я сходу нашёл что-то для себя интересное - про измерение напряжённости поля при помощи ИМАГ-400Ц, который я уже как-то упоминал. Судя из видео-пособия, компактный щуп действительно очень удобен для измерения и нормальной, и тангенциальной составляющей. Спасибо сотрудникам НИЛ ФМК за годный контент.

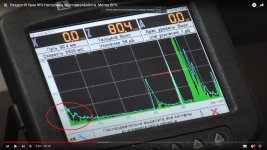

Подвернулся в ленте пост, в котором показаны ультразвуковые дефектоскопы кафедры "Малый бизнес в сварочном производстве" АлтГТУ. Внимание привлёк вот этот неплохо сохранившийся экземпляр:

Сегодня такой прибор вряд ли доступен для заказа: срок действия свидетельства об утверждении типа СИ по данным ФГИС "Аршин" истёк ещё в 2019 году. Со своим катодолюминесцентным экраном, портом RS-232 и дискетой в комплекте в наши дни дефектоскоп может показаться безнадёжно устаревшим аппаратом, но вообще-то его "предшественник" УДЦ-200 для своей эпохи был прорывным прибором. Выпущенный в 1984 году, он стал первым в мире ультразвуковым дефектоскопом, который мог автоматически измерять три координаты отражателя (X, Y, R) и эквивалентную площадь дефектов по зашитым в памяти АРД-диаграммам (вероятно, для ПЭП собственного производства ЦНИИТМАШ, ныне тоже фактически еле живого, если не полностью утраченного).

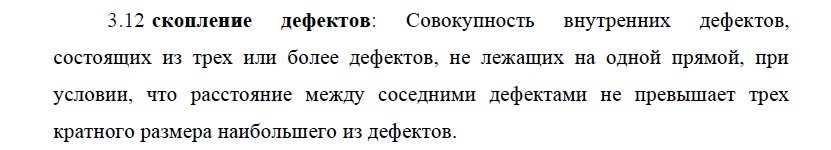

Занятный момент в методике ВИК с шаблоном TapiRUS:

Занятный момент в методике ВИК с шаблоном TapiRUS:

Вообще, данный термин и определение позаимствованы из СТО Газпром 15-1.3-004-2023 (п. 3.1.45), но почему-то внимание на это обратил только сейчас.

Любопытны здесь две вещи.

1. Обычно "скопление" в ВИК применяют в отношении "включений". А тут - шире, вообще все "дефекты".

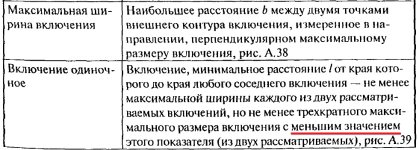

2. В РД 03-606-03 (приложение А), например, включения считаются скоплением, если расстояние между ними менее установленного для одиночных включений (ну и не менее максимальной ширины каждого из любых двух рассматриваемых включений). Так вот одиночными включениями считаются те, расстояние между которыми не менее трехкратного максимального размера включения с меньшим значением этого показателя.

То есть по РД 03-606-03 отталкиваться нужно было от дефекта с меньшим максимальным размером. Но по регламенту "Газпрома" - нужно, наоборот, брать большее значение.

P.S. В пособии "Дефекты сварных соединений", которое я уже упоминал, отражён старый канон.

Полистал замечания к проекту ГОСТ Р ИСО 12707 "Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Словарь". Довольно непростая картина вырисовывается: очень много комментариев сводится к тому, что этот стандарт просто не нужен, в том числе - ввиду наличия ГОСТ Р 50.05.06-2018. Особенно настойчиво эту мысль транслирует представитель АО "Атомстройэкспорт" (ту же позицию разделяет ФБУ "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности"). Но воля ТК 322 непреклонна - документ, очевидно, будет доработан и утверждён. Правда, уже сообщается, что "для оборудования 1,3 классов, изготовленных на территории РФ для атомной энергии, стандарт применяться не будет".

Полистал замечания к проекту ГОСТ Р ИСО 12707 "Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Словарь". Довольно непростая картина вырисовывается: очень много комментариев сводится к тому, что этот стандарт просто не нужен, в том числе - ввиду наличия ГОСТ Р 50.05.06-2018. Особенно настойчиво эту мысль транслирует представитель АО "Атомстройэкспорт" (ту же позицию разделяет ФБУ "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности"). Но воля ТК 322 непреклонна - документ, очевидно, будет доработан и утверждён. Правда, уже сообщается, что "для оборудования 1,3 классов, изготовленных на территории РФ для атомной энергии, стандарт применяться не будет".

В более свежей редакции остался на месте "флуоресцентный" (об этом бухтел я вот здесь), "жидкость-носитель" (об этом подметил автор канала NDT Blog), а ещё подметил про тангенциальную "компоненту". Согласитесь, старая добрая "составляющая" звучит органичнее. Alex Alex SanderНасчет "стандарт не нужен" - что мешает им вносить в требования к контролю нужный им стандарт..

Alex Alex SanderНасчет "стандарт не нужен" - что мешает им вносить в требования к контролю нужный им стандарт.. adminЯ полагаю, люди здесь исходят из принципа "нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся". После вступления в силу стандарта, к которому уже сейчас есть вопросы, уклониться от него может не получиться...В "ОДК-Сатурн" провели конкурс наставников контролёров и дефектоскопистов. Победителям в течение года будет выплачиваться надбавка к заработной плате в размере 3 000-5 000 р. Сообщается, что консолидированная выручка Госкорпорации "Ростех", в состав которой входит "ОДК-Сатурн", в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей.

adminЯ полагаю, люди здесь исходят из принципа "нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся". После вступления в силу стандарта, к которому уже сейчас есть вопросы, уклониться от него может не получиться...В "ОДК-Сатурн" провели конкурс наставников контролёров и дефектоскопистов. Победителям в течение года будет выплачиваться надбавка к заработной плате в размере 3 000-5 000 р. Сообщается, что консолидированная выручка Госкорпорации "Ростех", в состав которой входит "ОДК-Сатурн", в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей.

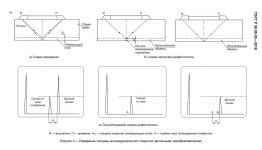

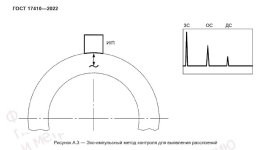

На Волжском трубном заводе (ТМК) стали применять технологии виртуальной реальности для обучения и аттестации специалистов НК: уникальный VR-тренажёр воспроизводит порядок работы с установками для УЗК бесшовных труб. Ранее, напомним, компания "Ньюком-НДТ" и команда VR EXPO WORLD реализовали свой проект в сфере виртуальной реальности, посвящённый цифровым технологиям радиографического контроля.Пока пытался разобраться с режимом "0-2" в УД2-70 обнаружил любопытную деталь в ГОСТ 17410-2022 "Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой дефектоскопии". На рис. А.6 проиллюстрирована схема контроля зеркально-теневым методом:

На Волжском трубном заводе (ТМК) стали применять технологии виртуальной реальности для обучения и аттестации специалистов НК: уникальный VR-тренажёр воспроизводит порядок работы с установками для УЗК бесшовных труб. Ранее, напомним, компания "Ньюком-НДТ" и команда VR EXPO WORLD реализовали свой проект в сфере виртуальной реальности, посвящённый цифровым технологиям радиографического контроля.Пока пытался разобраться с режимом "0-2" в УД2-70 обнаружил любопытную деталь в ГОСТ 17410-2022 "Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой дефектоскопии". На рис. А.6 проиллюстрирована схема контроля зеркально-теневым методом:

Всё логично: о наличии и размерах дефектов судят по амплитуде донного сигнала. Прикол в том, что в исходном рабочем проекте этого стандарта всё было чуть иначе:

Во-первых, вместо зеркально-теневого метода указали теневой, а во-вторых, добавили отражённый сигнал, которого, по логике, при данных методах быть не должно.

Возможно, такая путаница произошла потому, что в старом ГОСТ 17410-78, в приложении 1 говорилось о некоем совмещении эхо-метода и зеркально-теневого метода с раздельно-совмещённой схемой подключения ПЭП. Тогда, вероятно, такая картина действительно была бы возможна. Но в новом ГОСТ 17410-2022 такая комбинация методов уже не упоминается. Кстати, не могу не отметить, что в свежем стандарте иллюстрации и подписи к ним сделаны гораздо более понятно и удобно, нежели в документе 1978 года. Всё-таки порой разработчики - наши современники - тоже могут.

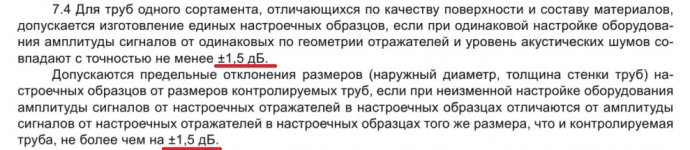

P.S. В старом и новом ГОСТ 17410 зацепил ещё вот этот пункт:

Я к тому, что даже у дефектоскопов серии УСД-60 в описании типа указан предел допускаемой абсолютной погрешности измерений амплитуды сигнала в диапазоне от 20 до 100% высоты экрана: +/- 1 дБ. А это как бы реально топы сегодня. Но раз такое требование есть - значит, надо выполнять. Про амплитуду и усиление, к слову, уже бубнил вот здесь.FfondueМожно залезть на канал Ультракрафта и посмотреть сколько воды подается и с какой скоростью идет вращение трубы. Это либо локальный иммерсионный либо щелевой. Не смог разглядеть, а с нордоультракрафтовскими установками сталкивался только применительно к листу. При контактном способе ввода после каждой трубы пришлось бы менять все ПЭП. Вообще на автоматах контактный способ очень плохо работает, не обеспечивается стабильность. Не путайте контроль бесшовных труб и контроль сварных швов на трубах. ГОСТ 17410 это контроль основного металла, ИСО 10863-3 это контроль сварного соединения. Ну и в части УЗК лучше берите за настольную книгу Крауткремеров, справочник Клюева очень сильно переоценен.

P.S. В старом ГОСТе не было подписей потому, что для профильных специалистов картинки очевидны. А вот в новом наоборот хрень какая-то. Например, в приведенных вами картинках очевидно раздельносовмещенная схема подключения, откуда на экране зондирующий импульс? adminСпасибо, очень интересно. По поводу ЗИ с РС - вот тоже занятно. Я как-то не обращал на это внимание, но посмотрел старые записи - какие-то минимальные сигналы есть даже у РС ПЭП. Правда, в радио-режиме и по амплитуде довольно небольшие.

adminСпасибо, очень интересно. По поводу ЗИ с РС - вот тоже занятно. Я как-то не обращал на это внимание, но посмотрел старые записи - какие-то минимальные сигналы есть даже у РС ПЭП. Правда, в радио-режиме и по амплитуде довольно небольшие.

Вот на этом видео - уже в детектированном виде тоже можно разглядеть, но только когда подняли усиление аж до 58 дБ, но и то - "борода" очень маленькая.

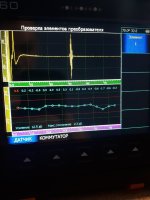

RISKNEWS сообщает, что новым председателем Комитета по промышленной безопасности Торгово-промышленной палаты РФ стал директор АНО ДПО "УЦ "Безопасность в промышленности" и исполнительный директор АНО "Федеральная экспертная палата в области промышленной безопасности" Владимир Владимирович Котельников. Вот здесь - наше с ним заочное интервью о приложении "Диагност ПБ", разработкой которого он руководил.На форуме это обсуждали ещё 9 лет назад, но я только недавно обратил внимание на необычный однопроводной интерфейс для считывания данных о ПЭП со встроенной в него микросхемы памяти. Такое решение реализовано в датчиках ИЦ "Физприбор" (пример был в нашей группе, а вот тут - некоторые технические подробности от подрядчика), НПГ "Алтек" и, как оказалось, "Алтес" тоже. В датчиках и, соответственно, в приборах, на которых с этой целью предусматриваются специальные контакты для распознавания ПЭП.

RISKNEWS сообщает, что новым председателем Комитета по промышленной безопасности Торгово-промышленной палаты РФ стал директор АНО ДПО "УЦ "Безопасность в промышленности" и исполнительный директор АНО "Федеральная экспертная палата в области промышленной безопасности" Владимир Владимирович Котельников. Вот здесь - наше с ним заочное интервью о приложении "Диагност ПБ", разработкой которого он руководил.На форуме это обсуждали ещё 9 лет назад, но я только недавно обратил внимание на необычный однопроводной интерфейс для считывания данных о ПЭП со встроенной в него микросхемы памяти. Такое решение реализовано в датчиках ИЦ "Физприбор" (пример был в нашей группе, а вот тут - некоторые технические подробности от подрядчика), НПГ "Алтек" и, как оказалось, "Алтес" тоже. В датчиках и, соответственно, в приборах, на которых с этой целью предусматриваются специальные контакты для распознавания ПЭП.

С одной стороны, технология может показаться морально устаревшей. ПЭП к ультразвуковому толщиномеру "Булат 3", например, распознаются автоматически - разъёмы Lemo с этим вполне справляются. Всегда есть риск механического повреждения контакта либо его порчи из-за воздействия масла либо иной контактной среды. Причём не только на ПЭП, но и на самом приборе, хотя на ПЭП особенно. С другой стороны, наверное, кому-то действительно проще вызвать настройки ПЭП простым прикосновением, нежели "спускаться" в меню и активировать нужный вариант. Плюс, опять же, обмен данными может работать в обе стороны - так что скорректированные параметры ПЭП (скажем, угол ввода или задержку в призме) можно зафиксировать не только в настройках дефектоскопа, но и записать в память самого датчика. Тот же "Скаруч" это позволяет.

Во всяком случае, ни НПЦ "Кропус", ни "АКС", ни "Константа УЗК", ни другие видные разработчики по этому пути не пошли. Вообще, распознавание ПЭП (вообще любое, не только автоматическое) - очень занятная тема. С одной стороны, зачем это - ведь всё равно параметры ПЭП нужно проверять каждый раз перед настройкой и каждые 3-4 часа в процессе работы. С другой - как без этого-то, как быть с теми же АРД? Тоже обсуждали, но к чему-то конкретному, кажется, не пришли.На канале АО НПФ "ИТС" опубликованы видео докладов с конференции "Актуальные вопросы сварки в мостостроении", которая состоялась в конце ноября в Санкт-Петербурге.

Ну про накладку я не мог знать - вибродиагностика для меня пока что потусторонний мир. Самый каверзный вопрос, на мой взгляд, про апертуру. Хитрость автора в том, что он не упомянул про фазированные решетки, в отношении которых этот термин обычно употребляется. Поэтому я поначалу "бродил" вокруг "пятна контакта", "подошвы и пр.

Спасибо составителю за интересно проведенное время в перерыве между съемками. Кроссворд из свежего номера "Территории NDT", если что. Ответы в нем же есть на с. 55.

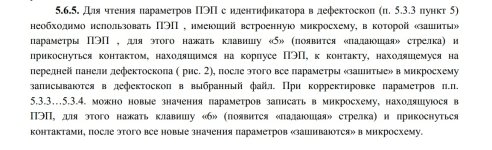

В следующем году "Территория NDT" состоится 15-17 апреля. Её "переездом" с осени на весну, по сути, логически завершается не очень комфортный период, начавшийся в 2020 году, когда две главные выставки по неразрушающему контролю - "Территория NDT" и NDT Russia - проходили в Москве практически одновременно, во второй половине октября. На апрель 2024 года, правда, давно запланирована ещё одна выставка - "Дефектоскопия". Но это всё равно лучше: откроется она спустя неделю после "Территории NDT", да и проходить будет не в Москве, а в Санкт-Петербурге.В режиме ФР ультразвукового дефектоскопа УСД-60ФР предусмотрена проверка элементов фазированной решётки, которая позволяет "быстро оценить качество работы преобразователя с ФАР без применения специальной аппаратуры". Делать это нужно либо с прямой призмой, либо на плоскопараллельном образце. По моим наблюдениям, первый вариант предпочтительнее.

В следующем году "Территория NDT" состоится 15-17 апреля. Её "переездом" с осени на весну, по сути, логически завершается не очень комфортный период, начавшийся в 2020 году, когда две главные выставки по неразрушающему контролю - "Территория NDT" и NDT Russia - проходили в Москве практически одновременно, во второй половине октября. На апрель 2024 года, правда, давно запланирована ещё одна выставка - "Дефектоскопия". Но это всё равно лучше: откроется она спустя неделю после "Территории NDT", да и проходить будет не в Москве, а в Санкт-Петербурге.В режиме ФР ультразвукового дефектоскопа УСД-60ФР предусмотрена проверка элементов фазированной решётки, которая позволяет "быстро оценить качество работы преобразователя с ФАР без применения специальной аппаратуры". Делать это нужно либо с прямой призмой, либо на плоскопараллельном образце. По моим наблюдениям, первый вариант предпочтительнее.

На примере фазированной решётки 5L16-1,0x10-B10 и прямой призмы SB10-OL18, о которых я уже как-то рассказывал, это выглядит примерно так. После установки призмы необходимо перейти в меню Основные - подменю Настройки - выбрать параметр Проверка и нажать кнопку Ввод (Выбор).

О качестве ФР можно судить по величине максимального отклонения. Согласно РЭ, хорошим показателем считается разброс не более 1,5-2,5 дБ, нормальным - разброс в 3-4 дБ.

На моей решётке получилось так:

В руководстве по эксплуатации к УД2-70 (с. 5-18) обнаружил любопытный режим измерения толщины - по расстоянию от начала развёртки до первого эхо-сигнала, превышающий уровень второго строба.

В руководстве по эксплуатации к УД2-70 (с. 5-18) обнаружил любопытный режим измерения толщины - по расстоянию от начала развёртки до первого эхо-сигнала, превышающий уровень второго строба.

Любопытный - потому что не совсем очевидно, зачем. Но ясно, что раз такой режим существует, значит, это рационально оправданное решение для неких специфичных задач. Могу ошибаться (и скорее всего, так), но вот просто в порядке рассуждения - для оценки волнистости поверхности ввода и донной поверхности, для определения участков, где донная поверхность контактирует с жидкой средой (отложениями), либо для измерений объектов с какими-нибудь поверхностно-упрочнёнными слоями и пр. В общем, было бы интересно узнать, кто как пользуется этой функцией. Полистал технологические инструкции ОАО "РЖД", где УД2-70 очень распространён, но везде измерения в режиме "0-1"... Alex Alex SanderМожет это как то связано с контролем через акустическую задержку? Когда первый строб задействован в контроле отражения внутри этой задержки..

Alex Alex SanderМожет это как то связано с контролем через акустическую задержку? Когда первый строб задействован в контроле отражения внутри этой задержки.. adminЯ вот тоже думаю, что здесь как-то фигурирует акустическая задержка. Но если измерения выполняются по второму стробу - то, получается, путь в ней в режиме "0-2" тоже учитывается?.. Направил запрос в НПК "ЛУЧ" - быть может, что-то расскажут, если повезёт.

adminЯ вот тоже думаю, что здесь как-то фигурирует акустическая задержка. Но если измерения выполняются по второму стробу - то, получается, путь в ней в режиме "0-2" тоже учитывается?.. Направил запрос в НПК "ЛУЧ" - быть может, что-то расскажут, если повезёт. adminПо поводу режима "0-2" в НПК "ЛУЧ" ответили следующее (респект им за оперативность и за сам факт ответа): "УД2-70 - это дефектоскоп общего назначения, и в соответствии с методикой контроля какого-либо изделия могут быть разные ситуации, например, при контроле отливки на сплошность первым стробом мы выделяем зону контроля на наличие несплошности, вторым стробом выделяем зону донного сигнала. Превышение сигнала в зоне 1 строба, как и отсутствие сигнала в зоне 2 строба могут являться признаками дефекта. Кроме того, по 2 стробу в этом случае также можно контролировать и толщину изделия". Из любопытства ради посмотрел ГОСТ 22727-88 "Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля", ГОСТ 24507-80 "Контроль неразрушающий. Поковки из чёрных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии", ГОСТ Р 50.05.03-2018 "Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Ультразвуковой контроль и измерение толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий". Во всех этих документах ослабление донного сигнала при зеркально-теневом методе - это признак обнаружения несплошностей.

adminПо поводу режима "0-2" в НПК "ЛУЧ" ответили следующее (респект им за оперативность и за сам факт ответа): "УД2-70 - это дефектоскоп общего назначения, и в соответствии с методикой контроля какого-либо изделия могут быть разные ситуации, например, при контроле отливки на сплошность первым стробом мы выделяем зону контроля на наличие несплошности, вторым стробом выделяем зону донного сигнала. Превышение сигнала в зоне 1 строба, как и отсутствие сигнала в зоне 2 строба могут являться признаками дефекта. Кроме того, по 2 стробу в этом случае также можно контролировать и толщину изделия". Из любопытства ради посмотрел ГОСТ 22727-88 "Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля", ГОСТ 24507-80 "Контроль неразрушающий. Поковки из чёрных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии", ГОСТ Р 50.05.03-2018 "Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Ультразвуковой контроль и измерение толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий". Во всех этих документах ослабление донного сигнала при зеркально-теневом методе - это признак обнаружения несплошностей.

А в ГОСТ Р 50.05.03-2018 говорится также об измерении плакирующего слоя, для чего тоже, вероятно, режим "0-2" мог бы пригодиться (для измерения толщины ОК с учётом слоя, если это требуется, например, либо для выявления несплавлений с этим слоем).

Ну и опять же - контроль на расслоения эхо-методом, как это наглядно показано в ГОСТ 17410-2022 "Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой дефектоскопии".

Полагаю, что и это не всё. Но без конкретных методик на руках фантазировать можно долго)Искренне не понимаю, зачем так делать.

Что-то в последние месяцы такие случаи участились. В "Телеграме", например, уже несколько каналов (фактически мёртвых, правда) с похожими названиями (типа defektoskopist_ru или defectockopist_ru). А то и внаглую именуются ровно так же, как мы.

А не понимаю я такой подход потому, что, во-первых, это скучно. Искать, создавать, развивать что-то своё оригинальное - во сто крат интереснее. А во-вторых, это не эффективно. Пользователи ведь не дураки - звонят или пишут потом в нам в редакцию с запросами о том, действительно ли мы стали заниматься продажей оборудования НК. Приходится объясняться, что нет.

Ну и в-третьих, просто напомню, что "Дефектоскопист.ру" - защищённый законом товарный знак, зарегистрированный ещё в 2021 году.Казалось бы, Epoch 6LT разработан не так давно, в 2017 году. Но разъёмы генератора и усилителя, как указано в обзоре Владимира Михайловича, не взаимозаменяемые. Не то чтобы это какое-то важное преимущество, но в "кропусовских" дефектоскопах, например, можно "перепутать" генератор и приёмник - и всё будет прекрасно работать. Главное здесь - последовательность: настраиваться и проводить контроль нужно при одной и той же схеме подключения ПЭП.К слову о новом ультразвуковом толщиномере А1201 от "АКС", который я уже упоминал. Понятно, что одним из актуальных трендов промышленного дизайна прямо сейчас является минимализм. Просто посмотрите, как выглядит Tesla Cybertrack, как выглядит "Яндекс Станция", какими получились новые логотипы МТС, Volvo, как оформлены электробусы в Москве и др. В этом плане легендарный УТ-93П, конечно, остаётся недостижимой вершиной. Но вообще-то прямо сейчас на российском рынке доступен ещё, как минимум, один ультразвуковой толщиномер, который своим аскетизмом очень близок к УТ-93П. Даже ближе, чем ТУЗ-2.

Это - ТАУ326, разработанный в Инженерной школе неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (ИШНКБ ТПУ).

К сожалению, не доводилось пока с ним "поиграться", но есть несколько причин кроме максимально лаконичного дизайна, по которым он интересен.

1. ТАУ326 внесён в Государственный реестр СИ РФ. Во ФГИС "АРШИН" есть много записей с этим прибором. Актуальный номер - №21928-14.

2. В конструкции предусмотрены довольно редкие разъёмы - SMA. Опять же, вживую такое видеть не доводилось. Но судя по рассказам форумчан, один из плюсов SMA - ремонтопригодность, возможности для "кастомизации". Хотя тут такое. Это всё при условии, что есть навык, аппаратура (паяльник какой-нибудь, полагаю, да мультиметр - как минимум) и время для такого ремонта. У меня вот, например, нет ни первого, ни второго, да и с третьим-то не очень.

3. Поскольку разъёмы всё-таки не Lemo (как у большинства приборов на рынке), то производитель ТАУ326 самостоятельно изготавливает к нему датчики, да какие! Со сменным "акустическим изолятором" (в учебно-справочной литературе это чаще называют акустическим экраном)! До этого знал только про заменяемые протекторы - но оказалось, что да, есть и такая технология, причём защищенная патентом (№2183831).

4. ТАУ326, ПЭП к нему и другой продукции ТПУ для НК посвящён старенький, но всё ещё работающий сайт. Номер телефона актуальный - проверил лично. Производство живое, заявки принимаются. Есть там и несколько очень любопытных текстов по основам УЗ-толщинометрии.

5. ТАУ326 - не единственный ультразвуковой толщиномер, которые сегодня выпускает ИШНКБ ТПУ. В описании типа указано ещё, как минимум, 5 модификаций, в том числе - с А-сканом и диктофоном.

Ну и, конечно, сам факт того, что прибор выпускает не кто-нибудь, а сам Томский политех, с его богатейшей историей - это отдельный кайф.

В общем, любопытная вещь, как по мне. Было бы интересно узнать отзывы реальных пользователей. -

Загрузка...

-

Загрузка...

-

Загрузка...

-

Загрузка...