Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.

Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

-

При просмотре видео про DIO 1000 заметил вверху развёртки странную ломанную линию. Ранее я с таким не сталкивался, поэтому решил полюбопытствовать, для чего это.

Оказалось, что это так называемая W-развёртка - визуальное представление хода лучей для более наглядного обозначения местоположения дефекта в сечении объекта контроля с учётом его толщины и отражений от донной поверхности и поверхности ввода. Поскольку, в зависимости от руководящих НТД, в заключении может требоваться указание, каким именно лучом выявлен дефект, то функция как раз помогает за этим следить.

Кроме DIO 1000, W-развёртка реализована в ультразвуковых дефектоскопах PELENG ("Алтек"), причём там к этой функции ещё прикрутили цветовую индикацию эхо-сигналов - чтобы было наглядно видно, какой из порогов чувствительности превышает амплитуда сигнала от того или иного отражателя.

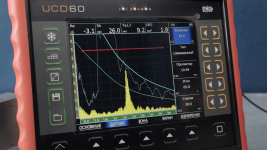

Фишка вроде бы прикольная, но меня, как непрофессионала, смущают два момента. Во-первых, W-развёртка "съедает" верхнюю часть экрана, так что "полезная площадь" А-развёртки уменьшается, поэтому не очень себе представляю, как работать с тем же DIO 1000, у которого показания и параметры настроек вообще выводятся прям на развёртке, без использования полноэкранного режима (а в нём такой предусмотрен). В УД3-307ВД ещё и экран далеко не самый большой, 111x84 мм. Отводить место под W-развёртку может показаться небольшим расточительством и лишней нагрузкой на глаза оператора. Во-вторых, факт в том, что два ведущих отечественных разработчика - НПЦ "Кропус" и "АКС" - по каким-то соображениям не реализуют W-развёртку в своих современных дефектоскопах. Вместо этого, при указании толщины ОК в настройки, к показаниям глубиномера добавляется соответствующий индекс, по которому можно понять, каким именно лучом берётся сигнал - прямым, однократно отражённым, двукратно отражённым и т.д. В УСД-60ФР, например, для этого к полю Ya (глубина залегания отражателя в а-Зоне) добавляется маркер L1 (L2, L3 и т.д.):

На фото - в настройках прибора введена толщина ОК 13 мм. Соответственно, если есть индекс L1 - то сигнал берётся однократно отражённым лучом, что ясно и без громоздкой W-развёртки. И более того, можно сразу прикинуть глубину - 16,8 мм (13*2-9,2). Я знаю, что некоторые дефектоскописты предпочитают не задавать прибору толщину, особенно на ОК с непонятной толщиной стенки - сам на этом обжёгся в своё время. Но ведь если не задать прибору толщину ОК, то и W-развёртка, по идее, работать не сможет.

В любом случае, если уж флагманы предпочли обойтись без W-развёртки, значит, на то были весомые причины. Не исключено, кстати, что связано это и со стремительным внедрением фазированных решёток. Так или иначе, но будущее вряд ли за ручными одноканальными дефектоскопами, поэтому логично, что никто не пытается "переизобретать" велосипед и "прокачивать" проверенную временем классику - А-развёртку, которая и так хороша. Особенно когда в лабораториях уже давно работают с S-, E-, C-сканами и получают профит от новых вычислительных возможностей. Те же "Кропус" и "АКС" в своё время сфокусировались на ФР и TOFD - и с тех пор шагнули далеко вперёд, выпустив по несколько удачных моделей, в которых поддерживаются данные технологии.

Как бы то ни было, повторю ранее озвученный месседж: очень здорово, что благодаря свободной конкуренции на российском рынке оказались представлены приборы со своими индивидуальными фишками и находками. Мне лишь интересно в них покопаться. Ну а какие из них более полезные и удобные - решать конечным пользователям......Ещё по поводу сохранения сканов развёртки: в том же А1212, например, название файла можно и не вбивать - прибор автоматически присваивает им названия типа "Кадр-1", "Кадр-2" и т.д. С одной стороны, это удобно - может сэкономить оператору время. С другой стороны, если не вбивать более "осмысленные" названия, то, на мой взгляд, очень легко запутаться даже в небольшом количестве файлов с названиями, которые ни о чём не говорят. А когда захочется набрать какое-то более "содержательное" название файла - то необходимо сначала удалить этот "Кадр-1" (А1212 сейчас не под рукой, но если правильно помню, то да - название, которое "по умолчанию" добавляется автоматически, приходится стирать), а уже потом печатать в строке что-то своё.

В УСД-60ФР пошли другим путём. Прибор не генерит названия сохраняемым файлам - поэтому ничего стирать не нужно, но и напечатать что-нибудь придётся в любом случае. Наверное, это располагает к более осознанной работе со сканами, то есть сделано целенаправленно в интересах самого оператора. При этом - в УСД-60ФР есть возможность создавать папки и хранить сканы "группами", что может помочь с последующим анализом записанных результатов и чуть упростить ввод названий сохраняемым сканам. Так, при УЗК углового или таврового шва можно назвать папку "Полка" и сохранять в ней сканы с сигналами от дефектов, называя их по координатам относительно начала отсчёта, просто цифрами, не набирая каждый раз слово "Полка". Или с использованием сокращений типа LS, LB, CC и пр. При переходе на другой объект - опять же, в названии папки, один раз указывать кратко его наименование, а уже для сканов внутри - использовать названия попроще и покороче. Ну как вариант.

Задумался вчера, а как часто разработчики предусматривают в ультразвуковых дефектоскопах диктофон, насколько это вообще распространённая фишка? Оказалось, что из отечественных приборов запись голосовых комментариев поддерживают только УД9812, А1212 Master и A1214 Expert. Что любопытно, томографы у АКС (A1525 Solo, A1550 IntroVisor) идут уже без этой функции. Даже у Velograph II (ООО "Конструкция") с планшетом - этого нет.

Задумался вчера, а как часто разработчики предусматривают в ультразвуковых дефектоскопах диктофон, насколько это вообще распространённая фишка? Оказалось, что из отечественных приборов запись голосовых комментариев поддерживают только УД9812, А1212 Master и A1214 Expert. Что любопытно, томографы у АКС (A1525 Solo, A1550 IntroVisor) идут уже без этой функции. Даже у Velograph II (ООО "Конструкция") с планшетом - этого нет.

Очень здорово, что на рынке есть приборы со своими индивидуальными "изюминками". Не знаю, правда, насколько удобно пользоваться микрофоном в УД9812, так как он расположен прямо на самом приборе - там настолько заморочились, что даже настройка чувствительности микрофона предусмотрена. Если контроль проводится в шумном месте, то, наверное, голова должна находиться прям рядом с прибором. С тем же А1212, надо полагать, немного попроще, там можно использовать Bluetooth-гарнитуру. Зато в УД9812 длительность записи 31,7 секунды (почему ровно столько?!), у приборов АКС - до 20 секунд.

Главный недостаток, на мой любительский взгляд, состоит в том, что при сохранении скана всё равно нужно вбивать название файла. Вот если бы можно было наговаривать название, а прибор сам преобразовывал бы его в текст - ну это было фантастикой. И, надо полагать, не дешёвой.

Кстати, обнаружил у "Уральца" ещё одну прикольную опцию - "Запомнить", когда на экран можно одновременно вывести "статичный" эхо-сигнал от опорного отражателя НО и "динамические" сигналы при сканировании ОК. По крайней мере, судя по описанию в РЭ, это примерно то самое, о чём я рассуждал в этом микро-блоге ранее. Не нужно делать стоп-кадры, сохранять сканы, набирать название файлов, потом по очереди просматривать их, как-то сопоставлять между собой и пр.Первый взгляд на 16-элементную фазированную решётку 5L16-1,0x10-B10 с призмой и акустической задержкой SB10.

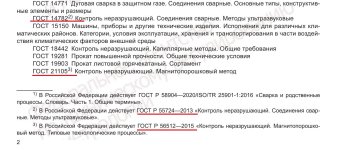

По поводу "вечно живых" ПНАЭ. Давно обратил внимание, что во многих свежих государственных стандартах по-прежнему упоминаются советские ещё ГОСТ 14782 и ГОСТ 21105. Пример - новейший ГОСТ 31385-2023 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия".

По поводу "вечно живых" ПНАЭ. Давно обратил внимание, что во многих свежих государственных стандартах по-прежнему упоминаются советские ещё ГОСТ 14782 и ГОСТ 21105. Пример - новейший ГОСТ 31385-2023 "Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия".

Вряд ли разработчики такие забывчивые или неряшливые, чтобы упоминать старые стандарты по ошибке или по незнанию. Полагаю, дело в том, что в 2023 году в стране по-прежнему огромное количество отраслевых методик, технологических инструкций, конструкторской документации и прочих документов самого разного толка, ссылающихся на старые стандарты и разработанных давным-давно, но оставшихся "в ходу". Кстати, у ГОСТ 14782 есть ведь две версии - 1969 г. и 1986 г. И в новых стандартах не уточняется, о какой именно речь, - что, возможно, косвенно подтверждает мою догадку. Поэтому, полагаю, ГОСТ 14782 будет ещё долго могучей тенью сопровождать ГОСТ Р 55724-2013.В 2023 году заниматься такими вещами просто стыдно.

Я не знаю, как в других городах, но если ориентироваться на Санкт-Петербург и Москву, то в плане развитости общественного транспорта мой любимый город отстает от них примерно на полвека. Когда я бываю в столицах, мне вообще плевать, в какой я части города. Я всегда знаю, что доберусь куда угодно, причем именно общественным транспортом. Метро, автобусы, электробусы, трамваи, троллейбусы, маршрутки ходят по нормальному расписанию, составленному под активное трудоспособное население, под его ритм жизни. Все работает, все движется. Когда в 2020 году мы снимали материал про производство плоскопанельных детекторов на базе ПРОДИС.НДТ где-то на окраине Москвы, то я ни минуты не переживал, как буду добираться в гостиницу. И действительно, доехал я тогда за час с небольшим, через всю Москву, между прочим. И так каждую командировку - мне всегда удобно и спокойно.

Но в Омске... После 8 вечера, даже из центра уехать практически нереально. Маршруты постоянно сокращают, транспорт закупают максимально всратый, многие водители непробиваемые тупицы и хамы, люди жалуются - мэрия делает вид, что все ОК. И так много-много лет. Омск многим хорош, но общественный транспорт здесь просто уе###щный.

Обиднее оттого, что все вроде бы есть. Страна делает свой транспорт, топлива завались - много ведь говорят о том, чтобы за счет внутреннего рынка хотя бы частично компенсировать потерю европейского рынка углеводородов. Я уже молчу про омское метро, которое вообще уже давно национальный мем.

ТарасВ чем же тогда проблема? В местной власти? В центраоьной власти? Или в обычных простых местных людях? Кто или что тормазит нормальное развитие?

ТарасВ чем же тогда проблема? В местной власти? В центраоьной власти? Или в обычных простых местных людях? Кто или что тормазит нормальное развитие?

adminЧестно признаться, понятия не имею. Профессионалов в администрации вроде хватает, но вот именно в сфере общественного транспорта - отрицательный отбор у них там что ли... "Обычные простые местные люди", полагаю, хотели бы просто без стресса перемещаться по городу, не влезая в автокредитыТеоретически, конечно, Валерий Иванович может выступить на любую тему, но вообще, если учесть, что это один из самых авторитетных экспертов в области АЭ-контроля, посвятивший данному методу всю карьеру, то можно подумать про небольшую пост-иронию с его стороны. Это, кстати, выдержка из свежего номера журнала "Территория NDT".

adminЧестно признаться, понятия не имею. Профессионалов в администрации вроде хватает, но вот именно в сфере общественного транспорта - отрицательный отбор у них там что ли... "Обычные простые местные люди", полагаю, хотели бы просто без стресса перемещаться по городу, не влезая в автокредитыТеоретически, конечно, Валерий Иванович может выступить на любую тему, но вообще, если учесть, что это один из самых авторитетных экспертов в области АЭ-контроля, посвятивший данному методу всю карьеру, то можно подумать про небольшую пост-иронию с его стороны. Это, кстати, выдержка из свежего номера журнала "Территория NDT".

Кстати, там же попалось фото SyncScan 3. Уверен, что цветовую схему там можно перенастроить, но, блин, почему для продвижения взяли настолько нечитабельную палитру интерфейса?! На сайте дистрибьютора, кстати, так же.

Ровно 14 лет назад, 17 августа 2009 года, случилась авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Одна из основных версий причин техногенной катастрофы - усталостные разрушения шпилек в период работы гидроагрегата № 2 с временным рабочим колесом и недопустимым уровнем вибраций в 1981-83 годах и отсутствие их обязательной ультразвуковой дефектоскопии в последующем.

Ровно 14 лет назад, 17 августа 2009 года, случилась авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Одна из основных версий причин техногенной катастрофы - усталостные разрушения шпилек в период работы гидроагрегата № 2 с временным рабочим колесом и недопустимым уровнем вибраций в 1981-83 годах и отсутствие их обязательной ультразвуковой дефектоскопии в последующем.

И как по заказу на днях к одному из наших старых видео оставили вот такой комментарий, который как раз поднимает вопрос, а зачём, собственно, вообще дефектоскописты нужны. Ну как бы вот - без них, конечно, завод может работать, но вот как долго, какими последствиями и какой ответственностью это закончится - вопрос...

Оказывается, помимо "Энергодиагностики", которая безоговорочно доминирует в методе магнитной памяти металла, в магнитном контроле есть ещё одна похожая "монополия", только уже для феррозондового метода. Сегодня во ФГИС "Аршин" из феррозондовых дефектоскопов есть только Ф-205, Ф-205.60, Ф-215 (срок действия свидетельства - до 2026 года), и все они - производства "Микроакустика". Если вбить "феррозондовый" в поиск по форуму - то почти во всех постах упоминаются они же.

Оказывается, помимо "Энергодиагностики", которая безоговорочно доминирует в методе магнитной памяти металла, в магнитном контроле есть ещё одна похожая "монополия", только уже для феррозондового метода. Сегодня во ФГИС "Аршин" из феррозондовых дефектоскопов есть только Ф-205, Ф-205.60, Ф-215 (срок действия свидетельства - до 2026 года), и все они - производства "Микроакустика". Если вбить "феррозондовый" в поиск по форуму - то почти во всех постах упоминаются они же.

Кстати, стоят такие дефектоскопы немало, 621 000-737 000 р. Неслабо для приборов с ч/б экраном и без зарядного устройства в комплекте (оплачивается отдельно).

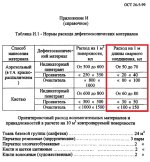

Любопытный момент с нормами расхода дефектоскопических материалов для капиллярного контроля: вместо конкретных значений по пенетранту и проявителю в ГОСТ Р 50.05.09-2018 "Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Капиллярный контроль" приведена ёмкая формулировка "указано на упаковке". Вероятно, имеется в виду некий средний расход, который производитель указал на баллончике. Только вот на какие значения ориентироваться, если он этого не сделал? А если посмотреть ассортимент, то многие действительно не заморачиваются.

Любопытный момент с нормами расхода дефектоскопических материалов для капиллярного контроля: вместо конкретных значений по пенетранту и проявителю в ГОСТ Р 50.05.09-2018 "Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме контроля. Унифицированные методики. Капиллярный контроль" приведена ёмкая формулировка "указано на упаковке". Вероятно, имеется в виду некий средний расход, который производитель указал на баллончике. Только вот на какие значения ориентироваться, если он этого не сделал? А если посмотреть ассортимент, то многие действительно не заморачиваются.

В этом плане советские отраслевые стандарты, например, ОСТ 26-5-99 "Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основного металла" поконкретнее будут.

Лично я вообще против жёсткого нормирования расхода любых дефектоскопических материалов, будь то наборы для ПВК, рентгеновская плёнка, реактивы, контактная жидкость, магнитный индикатор и уж тем более ветошь. Я считаю, что лаборатории и дефектоскописты должны получать больше денег за свою работу и не экономить на расходниках - всего должно быть в достатке. В конце концов, должно быть право на повторный контроль при сомнительных результатах, должен работать институт наставничества с соответствующими дополнительным расходом на "сейчас покажу, как правильно, потом попробуешь сам". И это всё должно быть учтено в бюджете. Но если кому-то всё же придётся разбираться с нормами расхода дефектоскопических материалов для капиллярной дефектоскопии - то, пожалуйста, можно посмотреть их здесь, здесь и здесь.Новость, которую я анонсировал в этом микро-блоге ранее.

Отметим мощный кадровый состав (все как на подбор - признанные эксперты с III уровнем) и заявленные совместные проекты с ТПУ. Очевидно, Алексей Александрович по-хорошему расстался с Юргинским техникумом, где он был одной из главных движущих сил много лет.

...Раз уж подвернулся "ЛУЧ" - вспомнилось: а ведь его руководитель, Александр Владимирович Чуприн делал карьеру в политике. Он дважды, в 2014 и в 2019 гг., избирался депутатом в Совет депутатов городского округа Котельники Московской области. В июне 2020 года его полномочия депутаты были прекращены в связи с отставкой по собственному желанию, после чего, примерно до весны 2022 года, он трудился первым заместителем главы администрации города Котельники. Сейчас, насколько я понимаю, он вновь является генеральным директором НПК "ЛУЧ".

...Раз уж подвернулся "ЛУЧ" - вспомнилось: а ведь его руководитель, Александр Владимирович Чуприн делал карьеру в политике. Он дважды, в 2014 и в 2019 гг., избирался депутатом в Совет депутатов городского округа Котельники Московской области. В июне 2020 года его полномочия депутаты были прекращены в связи с отставкой по собственному желанию, после чего, примерно до весны 2022 года, он трудился первым заместителем главы администрации города Котельники. Сейчас, насколько я понимаю, он вновь является генеральным директором НПК "ЛУЧ".

Кстати, в индустрии НК есть ещё один человек, который в своё время сделал мощную попытку пойти в политику. Это - Владимир Владимирович Клюев, да-да, тот самый. Авторитетный учёный, главный редактор 8-томного справочника "Неразрушающий контроль", тогда он был генеральным директором НПО "Спектр", стоял у истоков РОНКТД в его нынешнем виде и т.д. Реально титан, чего уж тут. В 1991 году он баллотировался в мэры г. Москвы и набрал на выборах 4,3% голосов.

Ну и, пожалуй, можно вспомнить Кирилла Романовича Чепова, генерального директора компании "NDT Rus" LLC (центральный офис в Тюмени), который возглавляет комитет по промышленной безопасности в общественном объединении "Опора России" и активно участвует в проектах по развитию предпринимательства, в том числе - взаимодействует с органами власти Тюменской области.

Это только те примеры, о которых я знаю. Возможно, "на местах" наших людей намного больше.Кринж. Даже не в том, что в статье про "9 дефектоскопов" на полном серьёзе в одном списке сравниваются УД2-70, "Вектор-50", "Арион-300" и наборы Magnaflux. И не в том, что это сравнение зелёного с высоким - абсолютно разные виды НК, которые почему-то намешали в один список. Не в том, что в списке есть Isonic 2010, которых на всю страну, быть может, несколько единиц живых осталось (срок действия свидетельства об утверждении типа СИ, если верить ФГИС "АРШИН", истёк ещё в 2021 году). Самый трэш в том, что в официальном паблике уважаемой организации дают ссылку на этот "шедевр" и ещё и называют его "очень интересной статьёй". И да, там тоже использована та самая картинка.

Но вообще, в НПК "ЛУЧ" молодцы, что занялись хоть какой-то медийной активностью.Кстати, на этом фото - Алексей Владимирович Макаров, авторитетный специалист III уровня по радиационному контролю, причём практик и с большим количеством публикаций. Ознакомиться с некоторыми из них можно здесь.

Кстати, в одной из статей Алексей Владимирович озвучивает практически ту же мысль, которую я высказывал в этом микро-блоге ранее.

Помню, как в 2020 году на NDT Russia представитель "Спектрофлэша" объяснял мне, для чего нужен импульсный р/а со встроенным аккумулятором. Тогда для них это был первый такой моноблок - "Памир-300 МОНО". Оказалось, что после экспозиции, когда дефектоскописту нужно отключить кабель питания от аппарата - того бьёт током так сильно, что он своим криком "может разбудить медведя в тайге". Моноблочное исполнение р/а избавляло от необходимости рисковать здоровьем и нарушать сон лесных обитателей. Хотя, кстати, это обсуждали в нашей группе во "ВКонтакте" - и там подписчики поделились интересными лайфхаками, как не получить удар током в аналогичной ситуации. Кстати, с той поры прошло 3 года - и недавно "Спектрофлэш" попросил разместить в нашем разделе "Радиационный контроль" баннер, посвящённый другому моноблоку - "Арина-3 М".

Помню, как в 2020 году на NDT Russia представитель "Спектрофлэша" объяснял мне, для чего нужен импульсный р/а со встроенным аккумулятором. Тогда для них это был первый такой моноблок - "Памир-300 МОНО". Оказалось, что после экспозиции, когда дефектоскописту нужно отключить кабель питания от аппарата - того бьёт током так сильно, что он своим криком "может разбудить медведя в тайге". Моноблочное исполнение р/а избавляло от необходимости рисковать здоровьем и нарушать сон лесных обитателей. Хотя, кстати, это обсуждали в нашей группе во "ВКонтакте" - и там подписчики поделились интересными лайфхаками, как не получить удар током в аналогичной ситуации. Кстати, с той поры прошло 3 года - и недавно "Спектрофлэш" попросил разместить в нашем разделе "Радиационный контроль" баннер, посвящённый другому моноблоку - "Арина-3 М".

А на днях наткнулся на один отвратный сайт, где запечатлена старая ещё, обычная "Арина-3", с блоком управления в металлическом корпусе, а не в ударопрочном пластиковом кейсе, как сейчас (кстати, несмотря на почтенный возраст, старенькие "Арины-3" всё ещё пользуются определённым спросом, попадаются вполне себе живые экземпляры). Но интересен он, конечно же, не этим - а абсолютно бесстыдным, прямым, "в лоб" и очень кринжовым текстом. Как такое вообще люди публикуют, на ком это работает, кто в здравом уме занесёт в эту контору хотя бы копейку денех - вопросы, постижение которых выше моих сил... Просто оцените:

P.S. Нарочно не даю ссылку на этот сайт и оставил за кадром название и контакты конторы, чтоб не подумали, будто это такой чёрный пиар.Это - возможно, самая популярная картинка в Рунете на тему ультразвукового контроля. Есть огромное количество сайтов, промо, каталогов, где она заюзана. Что, как по мне, немного странно.

1. Дело вряд ли происходит в РФ. То ли из-за голубой каски, то ли из-за рулетки как будто дюймовой с иностранной маркировкой, то ли из-за первого ещё поколения OmniScan'а (он вообще включён?!) - не знаю. Почему-то такое ощущение.

2. Если верить Google, то первоисточник изображения - англоязычная страница "Википедии". Текущая версия картинки загружена аж в 2014 году, но, по-моему, она сильно старше - я в НК с 2012 года, и всю свою карьеру то и дело на неё натыкаюсь.

3. Я в МУЗК ни в зуб ногой пока - но, если правильно понимаю, сканер один из простеньких, судя по одностороннему расположению ПЭП, хоть и с трубкой для подачи контактной жидкости. Если правильно понимаю, то большинство сканирующих устройств всё же позволяют прозвучивать стык сразу с двух сторон, в этом одна из главных фишек как бы. Может, кстати, это вообще формально относится к ручному контролю?

4. Оператор стоит, согнувшись рядом с трубой, которая ему чуть ниже пояса. Между трубой и грунтом точно есть достаточно место, чтобы там тоже таким сканером прокатить? В любом случае, положенных 400-450 мм там явно нет (если, конечно, под трубой нет какого-нибудь кармана).

5. Зачистка оставляет желать лучшего.

И это только то, что бросилось в глаза мне, профану. Особенно удивительно, когда эту картинку берут на свои сайты реальные лаборатории, со штатом дефектоскопистов УК, с аппаратурой. Даже не обязательно нанимать фотографа - камеры на телефонах сейчас такие, что можно спокойно снимать с разрешением 1920x1080 px и больше. Казалось бы - все возможности для того, чтобы наделать кучу крутых, уникальных кадров, гораздо более продающих.

С другой стороны, понятно, почему именно эта картинка так популярна. В сети не так много хороших иллюстраций на тему НК в хорошем качестве. А тут разрешение 2272x1704 px, что может оказаться достаточным даже для печати, не говоря уже о веб-дизайне. Поэтому когда ставят задачу сверстать тот же сайт, например, и не помогают с исходными материалами - то как бы вот, куда деваться-то...

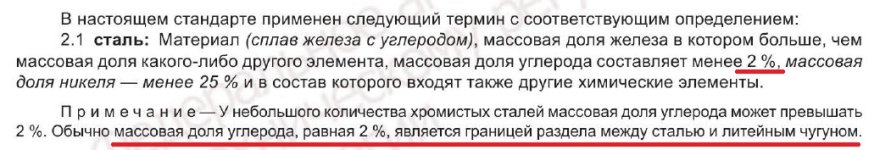

Хм, оказывается, доля углерода в стали не должна превышать 2,0% (см. новый ГОСТ 34951-2023 и старый, но тоже постсоветский ГОСТ Р 54384-2011), а не 2,14%, как, например, в учебнике Е.Ф. Кретова (4-е изд., 2014 г., с. 13), в "Википедии".

Хм, оказывается, доля углерода в стали не должна превышать 2,0% (см. новый ГОСТ 34951-2023 и старый, но тоже постсоветский ГОСТ Р 54384-2011), а не 2,14%, как, например, в учебнике Е.Ф. Кретова (4-е изд., 2014 г., с. 13), в "Википедии".

Впрочем, если посмотреть таблицу 1 в ГОСТ 5632-2014, то можно увидеть, что на деле доля углерода редко когда превышает 0,6% и часто сильно меньше. Поэтому разница в 0,14% вряд ли существенна. -

Загрузка...

-

Загрузка...

-

Загрузка...

-

Загрузка...